De tous, le tueur en série est certainement le plus abject parce que le moins dément. C'est donc celui qui est le plus moralement coupable. D'après la définition donnée par le FBI, le serial killer est un meurtrier multirécidiviste motivé le plus souvent par une sexualité à dominante sadique, opérant selon un rituel précis, parfois évolutif, avec des périodes d'accalmie plus ou moins longues. L'appelation est généralement donnée après le troisième homicide, mais comme nous l'avons déjà évoqué, beaucoup considèrent que le titre peut être acquis dès le second meurtre pourvu qu'il soit prémédité et ritualisé. Le reste est question de chance et d'opportunités… Psychopathe, le serial killer présente un comportement fondamentalement asocial mais d'apparence normale. Blanc dans 90 % des cas, il est souvent issu d'une famille disloquée présentant des antécédents criminels ou psychiatriques, et a généralement subi dans sa jeunesse des abus physiques, sexuels ou psychologiques qui l'amènent à dépersonnaliser ses victimes comme il a été lui-même chosifié. On parle beaucoup de signes annonciateurs : tendances suicidaires, énurésie tardive, tendances sociopathes, torture de petits animaux, fantasmes morbides, expériences incendiaires… Rares en fait sont les tueurs en série qui présentent tous ces symptômes alors même que leur association chez un même individu n'en fait pas un tueur multirécidiviste. Il faut donc se méfier des clichés et des statistiques qui ne rendent compte que bien imparfaitement de la psychologie complexe des psychopathes.

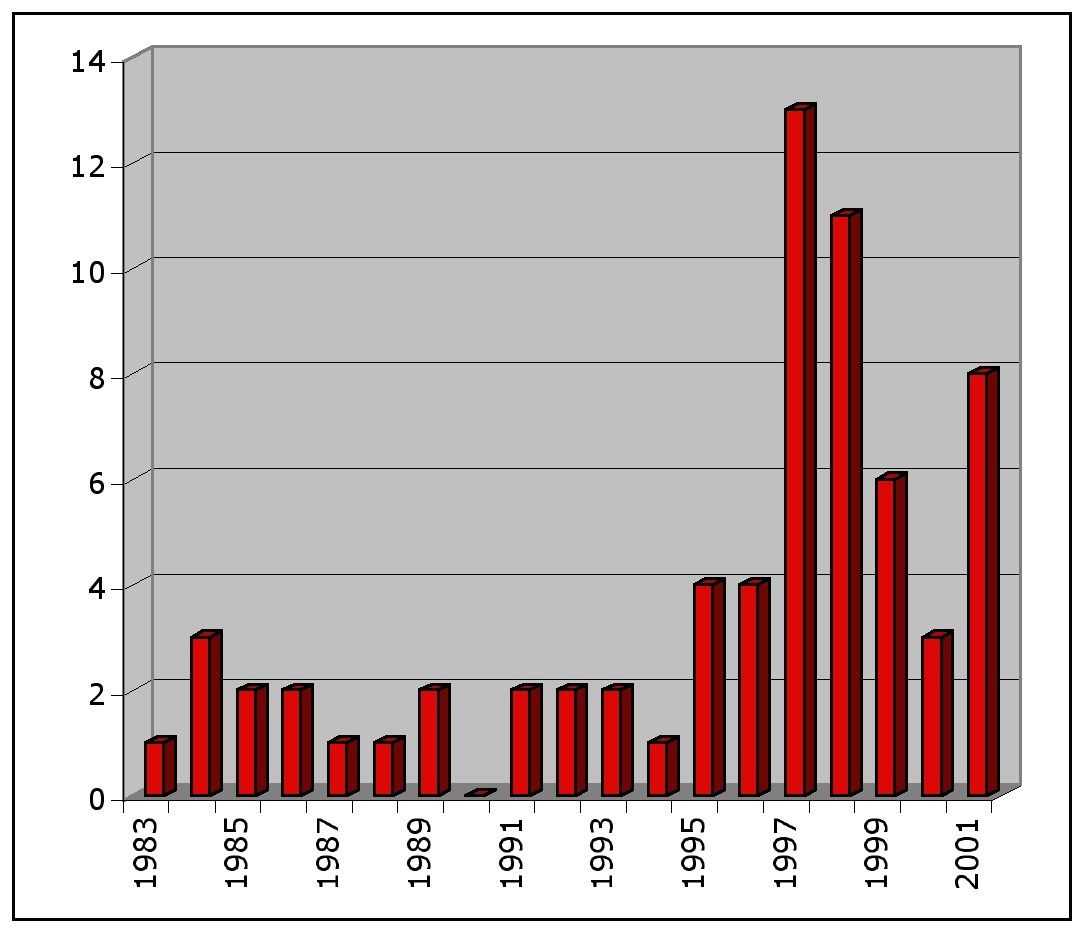

Bien entendu, cela ne signifie en aucun cas qu'un serial killer ne présente aucun signe clinique de psychose : ainsi, le serial killer John Martin Crawford prétendait entendre des voix depuis l'adolescence, un symptôme caractéristique de la schizophrénie. Gardons-nous donc de classifier les genres et de croire que les schizophrènes donnent essentiellement des tueurs compulsifs, alors que les individus présentant des délires paranoïdes versent systématiquement dans le meurtre de masse. Contrairement aux serial killers dont le nombre a explosé ces dernières décennies, on assiste à une augmentation limitée des cas de rampage murderers.

Si le tueur en série représente sans doute le mal absolu puisqu'il est réfléchi, ressassé, ritualisé, les spree killers(un phénomène principalement nord-américain lié à la disponibilité des armes de poing) et les mass murderer,n'en sont pas moins de redoutables tueurs qui font chaque année des dizaines de victimes en Amérique. Dans ce chapitre, nous nous limiterons à quelques cas à la fois caractéristiques et perturbants qui ont ensanglanté l'histoire canadienne.

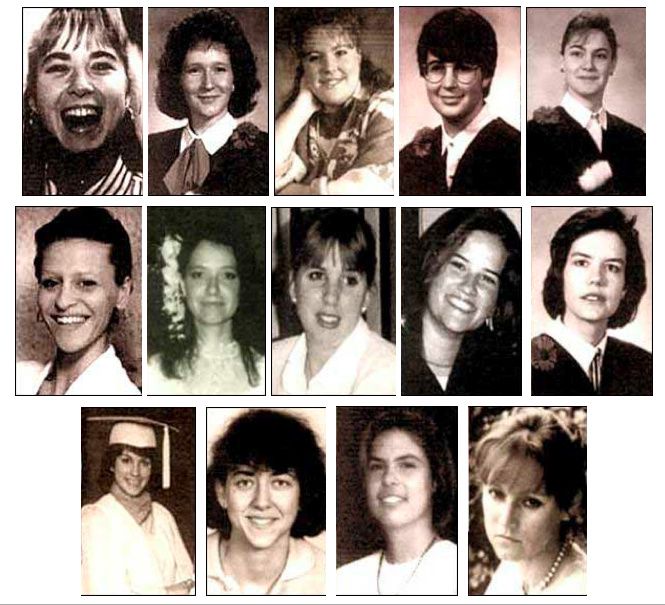

Marc Lépine, un étudiant de 25 ans, fit irruption dans une salle de cours de l'Ecole Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989. Armé d'une carabine semi-automatique et d'un couteau de chasse, il tua 14 jeunes femmes, exprimant ainsi sa haine des féministes. Après avoir achevé sa dernière victime, il se tira une balle dans la tête (© Canadian Press).

S'il n'est pas le plus meurtrier des tueurs de masse canadiens — La palme étant toujours tenue par Joseph-Albert Guay — Marc Lépine est certainement le plus célèbre puisqu'il a tué quatorze femmes en l'espace de quelques minutes le 6 décembre 1989. Crime non sexuel mais manifestement sexiste, ce massacre a soulevé une nouvelle fois le problème de la libre circulation des armes au Canada (même s'il ne s'agit pas d'armes de guerre), et a posé la question de la perception de la place de la femme dans la société canadienne, une société pourtant progressiste et libérale en la matière, mais qui ne semble pas avoir exorcisé tous ses vieux démons. Ainsi, le 6 décembre 1989, Lépine était entouré d'hommes, plus de cinquante au début de son odyssée criminelle, alors même qu'il leur intimait l'ordre de sortir de la salle de cours, un fusil à la main. Aucun d'entre eux ne fit le moindre geste pour s'interposer tandis qu'il s'isolait avec dix jeunes étudiantes. Nul ne pouvait ignorer le sort qu'il leur réservait. D'autres par la suite eurent le même comportement, et certains policiers refusèrent même de prendre des risques pour suivre, soi-disant, la procédure. A vrai dire, l'histoire du massacre de l'école polytechnique de Montréal est révélatrice d'une forme d'indifférence si monstrueuse mais si ordinaire qu'elle pourrait avoir eu lieu chez nous ou dans n'importe quel autre pays industrialisé. Le Canada, en la matière, n'a pas le monopole de la lâcheté...

Allan Légère : le monstre de la Miramichi Parmi les nombreux détenus canadiens, seuls 90 prisonniers sont maintenus dans l'unité de sécurité maximale (SHU). Parmi eux, Allan Légère n'est certainement pas le moins dangereux. Affublé du surnom peu flatteur de "Monstre de la Miramichi", une région du Nouveau-Brunswick où il a sévi à la fin des années 80, ce tueur particulièrement violent a défrayé la chronique à deux reprises, une première fois lors de son arrestation et de son procès en 1986, puis lorsqu'il s'évada en 1989.

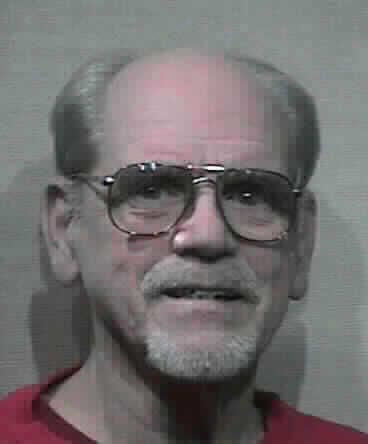

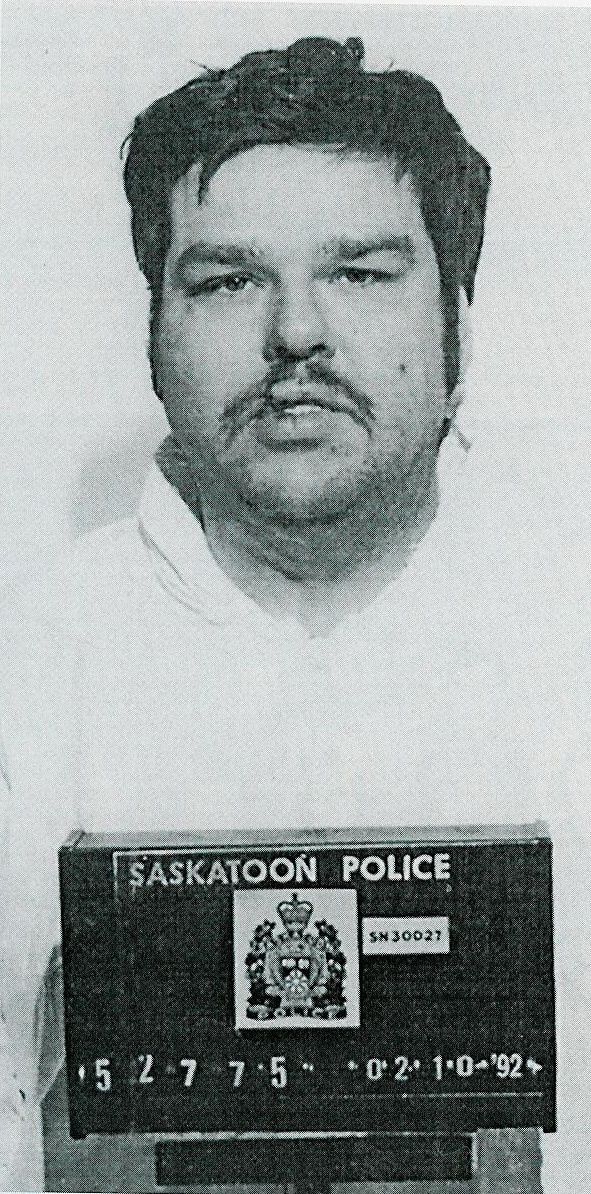

Né en 1948 dans la région de la Miramichi, une rivière du Nouveau-Brunswick, Allan Joseph Légère fut vendeur de voitures à Winchester, au sud d'Ottawa dans les années 70. Il habitait alors dans une petite ferme située près d'Inkerman. Il retourna plus tard au Nouveau-Brunswick où il participa au meurtre de John Glendenning en 1986. Le crime, d'une rare brutalité, lui valut d'être condamné à la prison à vie. Mais avec sa forte corpulence et son épaisse moustache qui lui donnaient un air de brute épaisse, et ses lunette teintées qui voilaient son regard, Allan Légère n'était pas homme à se laisser enfermer sans rien tenter. Le 3 mai 1989, alors qu'il était transféré à l'hôpital de Moncton pour une infection à l'oreille, il s'échappa des toilettes. Commença alors une chasse à l'homme qui dura presque sept mois, coûtant la vie à trois femmes et un prêtre, et semant la terreur au quotidien dans les environs de Chatham et de Newcastle.

Tout commence le 3 mai 1989 à 10 heures 31, lorsq'un fourgon de l'institution pénitentiaire de sécurité maximale de Renous s'immobilise devant l'hôpital Dr. Georges L. Dumont de Moncton, l'une des grandes villes du Nouveau-Brunswick (une petite cité à l'échelle européenne). Les agents Bob Hazlett et Robert Winters sortent avec leur prisonnier, Allan Légère, un individu à la mine patibulaire. L'homme demande à passer aux toilettes. Conscients de convoyer un détenu dangereux, les gardiens ne lui retirent ni les chaînes aux pieds, ni les menottes solidement fixées à une ceinture ventrale qui limite considérablement les mouvements du prisonnier. Celui-ci va pourtant s'en libérer alors qu'il est censé faire ses besoins, utilisant pour cela un morceau d'antenne de télévision repliée qu'il a dissimulé dans son rectum, ainsi qu'une petite pièce métallique insérée dans un cigare. Lorsqu'il ouvre la porte pour demander du papier toilette aux gardes, ceux-ci, persuadés qu'il est encore menotté, ne se méfient guère. Déjà, Légère a forcé le barrage et prend la fuite, sa ceinture encore bouclée autour de son ventre. Parvenu sur le parking, il repère Peggy Olive qui embarque dans sa voiture. Sans hésiter, il la pousse dans le véhicule et démarre, la prenant en otage. Commence alors un épopée criminelle qui va durer presque sept mois, et l'une des plus grande chasse à l'homme jamais menée au Canada.

Condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis mais qu'il avait clairement initié au cours d'un cambriolage, Allan Légère s'évada en 1989 et sema la terreur et la mort sur son passage (© Times Transcript, Moncton).

Condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis mais qu'il avait clairement initié au cours d'un cambriolage, Allan Légère s'évada en 1989 et sema la terreur et la mort sur son passage (© Times Transcript, Moncton). Allan Légère est un condamné violent, connu pour sa brutalité et son manque total d'humanité. Le 21 juin 1986, aidé de ses deux complices Todd Matchett et Scott Curtis, il a battu et étranglé John Glendenning, un commerçant de 66 ans de Black-River, une petite localité du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Il a également violenté et violé sa femme Mary âgée de 61 ans, à tel point que le médecin qui l'examinait déclara : « Je n'aurais jamais cru qu'on puisse encore être en vie après avoir subi un tel traitement ! ».

Bien qu'il n'ait pas lui-même tué la victime, son long passé criminel et son âge au moment des faits (38 ans) ont valu à Légère une condamnation à la prison à vie. En effet, ses complices étaient mineurs à l'époque des faits, et il a été considéré comme le meneur, pleinement responsable de ce simple cambriolage qui a tourné au drame, aussi toutes ses actions en appels ont-elles été rejetées. Il a cependant toujours contesté sa participation, prétendant qu'un quatrième complice était dans le coup et que lui-même avait renoncé au cambriolage.

Dans les jours qui suivent son évasion, la police perd totalement la trace d'Allan Legère, et nul ne sait qu'il se dirige vers le nord de la province. Le 7 mai, on retrouve à Newcastle la Chrysler New Yorker modèle 86 et le portefeuille d'un homme qui a été attaqué peu de temps auparavant. Trois jours plus tard, Mary Susan Gregan de Chatham signale la présence d'un individu suspect près de chez elle. Elle s'apercevra quelque temps après que ses bijoux ont disparu. La semaine suivante, deux témoins reconnaissent Alan Légère dans un champs. Celui-ci prend la fuite et est aperçu le jour même à Renous, près de l'endroit où il avait accompli son premier meurtre. Dès lors, il ne fait plus aucun doute qu'il s'agit bien du fugitif. A la fin du mois de mai, il a atteint la vallée de la rivière Miramichi où il va pouvoir laisser libre cours à sa sauvagerie.

Le 27 mai, Légère s'introduit dans une maison de Chatham où il dérobe un sac marin et de la nourriture. Le lendemain, Harry Preston, qui vient de Newcatle, compose le 911 et signale un début d'incendie dans l'épicerie que tiennent les sœurs Flam, juste à côté de la maison cambriolée. La police et les pompiers découvrent Nina Flam, prostrée dans l'escalier qui mène à l'appartement situé au-dessus du magasin. Elle a été battue, violée et attachée, et a miraculeusement échappé à l'incendie qui couve. Dans une autre partie de la maison, les policiers découvrent le corps sans vie d'Annie Flam, âgée de 75 ans. Visiblement battue à mort, celle-ci a été bordée dans son lit, sans doute pour faire croire à un décès accidentel. Plus tard, Nina racontera son horrible soirée.

Annie Flam, première victime d'Allan Légère le 28 mai 1989 à Chatham, Nouveau-Brunswick (© Guy Aube).

Annie Flam, première victime d'Allan Légère le 28 mai 1989 à Chatham, Nouveau-Brunswick (© Guy Aube). A 23 heures ce 28 mai 1989, Légère, la tête recouverte d'une cagoule, s'introduit dans le magasin et agresse Nina qu'il semble connaître. Sous la menace d'un couteau, il lui pose des questions à propos de sa sœur et de l'endroit où celle-ci pourrait cacher de l'argent. Annie Flam occupe en effet une autre partie de la maison qui communique par le rez-de-chaussée avec l'appartement de Nina. Légère tente alors d'étrangler la femme qui résiste malgré tout et finit par lui lier les mains avec des bas nylon. On imagine aisément l'angoisse de la victime qui, immobilisée, ne peut rien faire pour prévenir sa sœur. Lorsque l'agresseur revient un peu plus tard, elle s'inquiète de l'état d'Annie, mais il la rassure en répondant qu'elle va bien. En fait, la malheureuse est déjà morte et son appartement est la proie des flammes, ce que Nina ignore. Légère ne lui laisse d'ailleurs guère le temps de s'en inquiéter puisqu'il la viole et la brutalise avant de la coucher elle aussi dans son lit. Il sort alors les vêtements de la garde-robe et y met le feu. Commotionnée, Nina Flam revient à elle alors que l'incendie commence à se propager. Elle rassemble ses forces et se rue sur la porte, mais découvre avec stupeur que Légère est encore là. Le monstre la repousse dans le brasier. Fort heureusement, il ignore qu'une seconde porte permet de sortir du bâtiment. Cette issue sauvera Nina Flam d'une mort affreuse.

Une fois l'incendie circonscrit, on retrouve le corps d'Annie, momifié par la chaleur. Malgré les dégâts, le médecin pathologiste parvient à faire un prélèvement vaginal qui confirme, sans doute possible, que la victime a bien été violée. L'autopsie montre aussi qu'elle a reçu de nombreux coups portés au visage, l'un d'entre eux lui ayant fracturé la mâchoire. Ce n'est pourtant pas la cause directe du décès. Le médecin légiste, le Dr. McKay, diagnostique une suffocation par inhalation de vomi, la malheureuse ayant probablement régurgité sous le coup de l'émotion.

Bien entendu, Nina Flam n'est pas en mesure de décrire son agresseur et les policiers en attribuent tout d'abord la responsabilité à deux frères récemment évadés de la prison de Dorchester, David et John Tanasichuk. La reconstitution des évènements leur fera abandonner cette piste car la police les considère comme des délinquants "désorganisés", incapable de planifier et de réaliser une telle opération. Allan Légère sera par la suite confondu par l'ADN recueilli dans les prélèvements effectués sur Nina et le cadavre de sa sœur.

Le 1er juin, en fin de matinée, Joe Ivory et sa femme aperçoivent un homme qui tente de s'introduire dans leur garage. Joe, qui n'a pas froid aux yeux, le prend en chasse et le poursuit à travers cours et clôtures avant de perdre sa trace. On retrouvera par la suite les lunettes teintées que Légère a perdues dans sa course effrénée. Après examen des verres correcteurs, il ne fera plus aucun doute que l'évadé se trouvait bien dans la région au moment des faits. Une tentative pour retrouver des traces d'ADN de Légère dans sa cellule afin de les comparer aux prélèvements effectués sur les deux victimes se solde par un échec. Le temps passe et les choses semblent se calmer au cours de l'été. On en vient même à supposer que Légère a mis le cap sur une autre province.

Les évènements vont alors s'accélérer à Newcastle à partir de la fin septembre. C'est d'abord un homme qui reçoit une décharge de chevrotines dans le dos, puis le couple Russel qui se fait attaquer à quelques pas du poste de police. Lorsque les agents arrivent, ils sont immédiatement appelés sur les lieux d'une effraction à trois kilomètres de là. Deux semaines plus tard, l'histoire va de nouveau basculer dans l'horreur.

Linda et Donna Daughney furent sauvagement assassinées par Légère à New-Castle, Nouveau-Brunswick le 14 octobre 1989 (© Guy Aube).

Linda et Donna Daughney furent sauvagement assassinées par Légère à New-Castle, Nouveau-Brunswick le 14 octobre 1989 (© Guy Aube). Le 14 octobre 1989 au matin, un couple, passant en voiture à Newcastle, aperçoit de la fumée qui s'élève de la maison des sœurs Daughney. Ils donnent immédiatement l'alerte. Les pompiers éteignent rapidement l'incendie et découvrent les corps sans vie de Donna, bordé dans son lit, et à ses côtés, celui de Linda couché sur le plancher. Les cadavres ont été préservés de l'incendie car seule la chambre vide a brûlé, le second sinistre destiné à calciner les corps au plus vite ayant fini par s'étouffer. La police remarque que la porte arrière a été forcée au point que la serrure a été arrachée.

Comme dans le cas d'Annie Flam, la cause de la mort est rapidement attribuée à une agression. Les signes sont même identiques trait pour trait au cas des sœurs Flam, à ceci près que cette fois, il n'y a pas de survivante. Le médecin pathologiste détecte des coups, des traces de viol et de sévices montrant que le meurtrier a longuement torturé ses victimes. En effet, comme Annie Flam, Donna, 45 ans, présente des traces de vomissement et de suffocation. Agée de 41 ans, Linda montre aussi des plaies perforantes certainement dues à des coups de couteau, des traces de strangulation et la fracture des deux mâchoires. Le modus operandi accuse bien évidemment Allan Légère, mais jusque-là, aucune preuve tangible ne vient étayer cette hypothèse. Certes, plusieurs témoins ont vu un homme lui ressemblant aux environs de Newcastle, mais les descriptions restent vagues. Une fois encore, Légère va se faire discret pendant un mois et durant toute cette période, la vallée de la Miramichi va vivre avec la peur au ventre. La terreur atteindra son comble lorsqu'on apprendra qu'un camion contenant deux carabines a été forcé et que les armes ont disparu. Un homme correspondant au signalement d'Allan Légère a été aperçu, carabines en main. Bientôt, les habitants, armés pour certains d'entre eux, n'osent plus sortir et la fête d'Halloween est annulée. Les effectifs de la Gendarmerie Royale sont renforcés, mais ni les battues, ni les barrages, ne parviennent à débusquer le fugitif qui court sur son propre terrain. Pourtant, le 28 octobre, Légère manque se faire prendre le long de la voie ferrée. Repéré par un agent de la GRC accompagné d'un chien, il réussit tout de même à s'enfuir et à disparaître encore une fois dans la nature. Il ne restera pas très longtemps inactif.

Un peu plus d'un mois plus tard, le père James Smith fut battu à mort par le "Monstre de la Miramichi" à Chatham Head (© The Miramichi Leader).

Un peu plus d'un mois plus tard, le père James Smith fut battu à mort par le "Monstre de la Miramichi" à Chatham Head (© The Miramichi Leader).

Le 16 novembre, des paroissiens de Chatham Head attendent le père James Smith qui doit dire la messe à 19 heures. Quelques-uns, inquiets de cette absence inhabituelle, s'en vont au presbytère et découvrent un spectacle hallucinant : le bureau et la cuisine où se trouve le malheureux curé sont barbouillés de sang. L'homme de 69 ans est méconnaissable, tué la veille à coup de pieds avec une sauvagerie inimaginable. On trouve aussi des traces sanglantes dans d'autres pièce où la victime a sans doute tenté de fuir. Plusieurs feuilles tombées à terre portent l'empreinte d'une chaussure et des traces de pas sont également visibles dans le sang répandu.

Rapidement, la chasse est lancée. On retrouve le véhicule du prêtre au Keddy's Motel à Bathrust ainsi que les bottes soigneusement lavées. Le sergent Kennedy, un expert de l'identification judiciaire, examine les souliers et se convainc qu'elles ont été portées par "Alan Légère ou quelqu'un ayant les mêmes caractères morphologiques et particularités individuelles qu'Allan Légère". Mais si les bottes apportent quelques renseignements, elles ne vont guère aider les policiers qui reprennent l'enquête à zéro. Des faits bien antérieurs vont pourtant trahir le tueur qui est à présent poursuivi par une force spéciale constituée de spécialistes de la GRC et d'agents de la police locale. Une association de "Crime Stoppers" promet alors une récompense de 50.000 dollars pour la capture du fugitif.

Lorsque Légère avait tenté de pénétrer dans le garage de Joe Ivory le 1er juin, il avait perdu ses lunettes teintées à verres correcteurs qui avaient été trouvées peu après. La GRC cherche donc si quelqu'un a commandé des lunettes identiques au Nouveau-Brunswick ou dans les provinces avoisinantes. Sur l'énorme liste qui leur parvient, ils sélectionnent un certain Fernand Savoie dont les papiers ont été volés et qui n'a — à ses dires — jamais commandé de verres correcteurs à Montréal. La route de Fernand Savoie dans la métropole québécoise va être retracée : on retrouve, chez des prêteurs sur gage, des bijoux laissés par le dit Savoie contre la somme de 450 dollars. L'homme a également séjourné au Queen Elisabeth Hotel où il a occupé une chambre à 130 dollars la nuit. Curieusement, l'individu s'enregistre et laisse sa chambre chaque jour, mais nul ne s'est alarmé de ce comportement inhabituel voire étrange. La femme de chambre a juste remarqué qu'il sortait peu.

Le 23 novembre, Jane Meredith ouvre la porte du Pipers Club, un pub de Saint-John (Nouveau-Brunswick). Un homme en parka et bottes attend à l'extérieur. Il s'installe à une table et commence à écrire une longue lettre. Lorsqu'il part vers 21 heures 45 alors que la neige commence à tomber, il laisse un texte manuscrit de 20 pages.

L'homme prend alors un taxi et braque sur le conducteur, Ron Gomke, une carabine calibre 308 à canon scié en précisant : « Nous allons à Moncton… Je suis l'homme que tout le monde recherche. Je suis Allan Légère ».

Le temps empire et le conducteur de taxi doit rouler prudemment sur la route verglacée. Lorsque Légère lui ordonne de dépasser un camion, il s'exécute mais perd le contrôle du véhicule et frappe un banc de neige. Dissimulant alors son arme, le tueur arrête une voiture conduite par Michelle Mercer, une constable de la GRC en congé. Celle-ci s'étonne du comportement de l'homme et de la peur qu'il semble inspirer à son compagnon. Elle leur annonce alors qu'elle est de la police : la réaction de Légère est immédiate. Il la menace de son arme et la force à continuer. Cependant, la femme-policier ne perd pas la tête et engage la conversation avec le forcené, d'autant plus qu'avec la tempête de neige, la situation est tendue. Finalement, ils se retrouvent allant plein ouest sur la Transcanadienne. Au niveau de Sussex, à mi-chemin entre Moncton et Saint-John, Michelle déclare qu'elle doit faire le plein et s'arrête au Four Corners Irving Gas Station and Convenience. Légère va alors de nouveau cacher sa carabine dans un sac et prend les clés pour aller payer. Mais ce qu'il ignore, c'est que Michelle Mercer a un double. La décision est vite prise : « Nous laissera-t-il nous en aller ? demande Ron

— Non, répond Michelle.

— Alors nous n'avons rien à perdre ! ».

Michelle Mercer démarre en trombe et, suivant les indications de Ron Gomke, elle parvient au QG local de la GRC où elle donne l'alerte. Il est pourtant trop tard. Légère a de nouveau mis les voiles sans faire de vague, et les policiers armés jusqu'aux dents ne trouveront qu'un pompiste plongé dans ses factures. En fait, Légère a détourné un camion et fonce vers Moncton en compagnie d'un nouvel otage.

Brian Golding, le conducteur du camion détourné, a vu Michelle Mercer et Ron Gomke s'enfuir. Il a aperçu l'homme qui sortait en trombe mais il ne l'a pas reconnu. « Au début, je n'ai pas cru que c'était lui, dira-t-il par la suite. Il ne ressemblait pas aux photos diffusées par les journaux ».

Allan Légère fut arrêté au terme d'une poursuite épique sur les routes enneigée du Nouveau-Brunswick.

Allan Légère fut arrêté au terme d'une poursuite épique sur les routes enneigée du Nouveau-Brunswick. Golding va alors avoir une excellente idée. Comme la conduite sur la route enneigée est délicate, il propose à Légère de décrocher la remorque pour aller plus vite. Légère accepte, mais il commet deux erreurs. Cela revient en effet à signaler ouvertement que le camion a un problème puisque Golding, qui travaille pour la Day & Ross Inc. Truck, est connu dans la région. Ensuite, il lui ordonne de quitter la route 126 pour s'engager sur la 118 le long de la rivière Miramichi, une route inhabituelle pour Golding. Ils croisent ainsi un autre conducteur qui donne immédiatement l'alerte en utilisant sa CB. Légère n'ira pas beaucoup plus loin…

Pris en chasse par une voiture de la GRC, Légère va obliger le conducteur à poursuivre sa route pendant une demi-heure. En attendant une occasion favorable, les policiers ne tentent rien, soucieux de préserver la vie de l'otage, car il devient vite évident que la partie est perdue pour le criminel. A un barrage, Légère laisse Golding se garer sur le bas-côté et celui-ci saute immédiatement à bas du camion en criant : « C'est lui ! C'est lui ! Il est armé !».

Les policiers vont faire descendre Allan Légère sans trop de douceur, le blessant légèrement au visage. Trente minutes plus tard, Il se retrouve enfermé sous bonne garde au quartier général de la GRC à Newcastle. Il sera ensuite transféré à la prison du compté de York, et placé sous surveillance maximale. Suivi par deux caméras 24 heures sur 24, il est totalement isolé des autres détenus. Il inspire tant d'inquiétude que la porte de sa cellule n'est ouverte qu'en présence de deux policiers municipaux, deux agents des services correctionnels et deux ou trois constables de la GRC. Il ne tentera pourtant rien. Allan Légère est arrivé au bout de sa route, laissant une région entière à la fois soulagée et profondément marquée.

Le premier procès d'Allan Légère va s'ouvrir le 12 août 1990 à Moncton où il est jugé pour évasion et prise d'otage. Il plaide non coupable aux deux accusations, ce qui n'empêche pas le jury d'émettre un verdict contraire après six heures de délibération. Le juge le condamne à neuf ans de prison dès le lendemain.

Le procès préliminaire dans lequel Légère est accusé de viol et d'homicide met en cause de nombreux témoins (environs deux cents) ainsi que des preuves plus complexes à exploiter. Les résultats des analyses ADN sont formelles : non seulement c'est le même homme qui a violé les sœurs Flam et les sœurs Daughney, mais c'est aussi lui qui a tué ces dernière ainsi qu'Annie Flam. Bien entendu, les avocats tentent de faire invalider ces éléments puisque les références ADN de Légère ont été recueillies sans son consentement. En effet, dans un cas, les agents de la GRC ont récupéré un mouchoir taché de sang que le tueur avait utilisé pour s'essuyer après son arrestation mouvementée. A une autre occasion, ils lui avaient arraché quelques cheveux pour effectuer les tests. Le juge David Dickson va rejeter la demande, autorisant pour la première fois au Canada l'utilisation des tests ADN dans une affaire criminelle. Il reconnaît cependant que les preuves ont été obtenues "illégalement". Pour protester contre ce qu'il considère comme un procès "biaisé", Légère annonce qu'il va entamer une grève de la faim. Il réussit néanmoins à faire interdire le livre de Rick McLean et André Veniot "Terror, Murder and Panic in New-Brunswick". Ces auteurs réitèreront cependant avec un second livre : "Terror's End" qui sera publié.

Le 26 août 1991, le véritable procès peut enfin s'ouvrir à l'Oromocto High School transformée en tribunal pour l'occasion. Légère, qui a déjà congédié un avocat, est défendu par Maître Weldon Furlotte. L'audience est ouverte dans un climat électrique et le choix du jury est un dilemme : ont-ils écouté les informations, lu les livres, subi des pressions de la part de parents ou d'amis ? Pas moins de cent cinquante jurés potentiels sont auditionnés. Finalement, juge et défense se mettent d'accord sur un jury populaire composé de 6 femmes et de 6 hommes, tous d'âges compris entre 30 et 60 ans.

La première utilisation de l'empreinte ADN au Canada, présentée par le procureur Jack Walsh, va se heurter à un problème de taille. En effet, comme beaucoup de régions relativement isolées, la vallée de la Miramichi a longtemps vécu en quasi-autarcie, tant pour ses ressources que pour l'accroissement de sa population. Comme cela a été le cas pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, la forte consanguinité a conduit à un appauvrissement du "réservoir génétique" pouvant conduire à de faux positifs lors des tests ADN. Comme il n'est pas question de comparer tout l'ADN d'un suspect avec celui récolté sur la scène de crime, l'analyse s'effectue sur des segments précis et connus pour différer d'un individu à l'autre, sauf en cas de consanguinité… Cette ambiguïté va être largement exploitée par la défense qui prétendra qu'un biais dans la méthode d'analyse désigne Légère comme seul coupable, d'autant plus qu'au moment du procès, la technique est en pleine évolution et qu'on n'a pas encore de recul suffisant concernant son extrème fiabilité.

L'argument ne va pas tenir face à une accusation qui présente 243 témoins et de nombreuses autres preuves. Les jurés ne mettent que quelques minutes à délibérer. Allan Légère est déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Compte tenu de sa dangerosité, il purgera sa peine dans une institution de sécurité maximale à Sainte-Anne-des-Plaines au Québec et, lors du verdict, le juge ne lui laissera guère d'espoir quant à une libération anticipée : « Il n'est pas dans mes habitudes de commenter un jugement, précise le juge Dickson, mais à votre place, je ne me ferais pas trop d'illusions…».

Légère s'estime cependant toujours victime du système, prétendant avoir été perverti par la prison, alors même qu'il n'était pas directement responsable de la mort de l'épicier John Glendenning. Il est vrai que lors du procès qui voyait comparaître Légère aux côtés de ses deux jeunes complices Matchett et Curtis, il avait déjà clamé son innocence. Agé de 17 ans au moment des faits, Tony Matchett a toujours endossé le crime, admettant que Légère n'avait pas tué Glendenning. Récemment libéré après 20 ans de détention, Matchett continue cependant de prétendre que celui qui allait devenir le "Monstre de la Miramichi" avait inspiré ses actes. Il est vrai qu'à 38 ans, Allan Joseph Légère avait un passé criminel conséquent, alors même que ses comparses étaient des délinquants mineurs. Pourtant, il n'avait pas encore tué. Aurait-il versé de la grande délinquance dans le crime sadique si la justice avait été moins sévère ? C'est probable. D'abord parce que l'agression du commerçant et de son épouse en 1986 ressemble trait pour trait aux attaques qu'il portera plus tard : violence extrême, torture, viol… La conduite de Légère tient plus du comportement d'un psychopathe que d'un simple détenu en cavale qui cherche à survivre et à se faire oublier. Compte tenu de ses facultés à se dérober aux recherches policières, il aurait pu disparaître et ne plus jamais faire parler de lui. Il s'est au contraire retranché dans une région qu'il connaît bien, la prenant littéralement en otage et semant la terreur et la mort partout où il passait. En cela, Légère tient plus du spree killer que du serial killer qui joue sur la discrétion et le long terme, mais c'est sans doute une question de circonstances et ce cas précis montre combien la limite peut être floue entre ces deux catégories de tueurs.

Légère ne devrait plus faire parler de lui désormais, sinon à propos d'un éventuel transfert pour une autre prison à sécurité moindre, une bien mauvaise idée qui a soulevé un mouvement de protestation médiatique et populaire en juin 2000. Depuis, Allan légère continue de vivre au rythme de la SHU de Sainte-Anne-des-Plaines, la seule Special Handling Unit au Canada, aux côtés de Paul Bernardo et de Clifford Olson, les deux célèbres tueurs en série. La SHU, une boîte de Pandore qu'il ne faudra jamais ouvrir.

David William Shearing : un irrépressible besoin de tuer David William Shearing massacra les 4 membres d'une même famille en 1982 en Colombie-Britannique afin de torturer sexuellement les 2 petites filles qui les accompagnaient, avant de les assassiner, portant à 6 le nombre des victimes. Sa possible libération après plus de 25 années de détention souleva un tollé général en juin 2008 (© The Vancouver Province).

David William Shearing massacra les 4 membres d'une même famille en 1982 en Colombie-Britannique afin de torturer sexuellement les 2 petites filles qui les accompagnaient, avant de les assassiner, portant à 6 le nombre des victimes. Sa possible libération après plus de 25 années de détention souleva un tollé général en juin 2008 (© The Vancouver Province). L'histoire de David William Shearing, spree killer par excellence et sadique sexuel d'une rare cruauté, est d'abord celle d'une famille canadienne qui a vu disparaître trois générations, grands parents, parents et enfants, sauvagement assassinés alors qu'il partageaient un même amour de la nature et une passion commune pour le camping.

Bob Johnson n'avait jamais manqué un seul jour de travail, aussi, lorsqu'il ne se présenta pas à son poste à la mi-août 1982, après deux semaines de vacances, son employeur s'alarma et prévint la police. Bob, son épouse Jackie, et leurs deux filles, Janet 13 ans et Karen 11 ans, avaient quitté leur domicile de Kelowna en Colombie-Britannique pour le Wells Gray Park, l'un des parcs naturels les plus populaires de la province situé à 75 kilomètres au nord de Kamloops. Ils devaient y retrouver les parents de Jackie, George et Edith Bentley, des retraités alertes et passionnés de camping. Ceux-ci avaient récemment acheté un Ford Camper Special modèle 81 ainsi qu'un petit bateau en aluminium. Les enquêteurs s'alarmèrent d'autant plus que les Bentley n'avaient pas non plus réapparu à Port-Coquitlam, ce qui laissait craindre le pire. Malgré les recherches menées dans le parc, nul ne trouva trace de la famille de six personnes.

Le 13 septembre 1982, un promeneur, qui cueillait des champignons dans la région de Clearwater, prévint la police, prétendant qu'il avait trouvé un véhicule incendié ressemblant à la Plymouth 79 de Bob Johnson. Un groupe de policiers de la GRC dirigé par le sergent Michael Eastham se rendit immédiatement sur place. A l'intérieur, ils découvrirent les restes carbonisés de quatre adultes qui avaient été visiblement tués par balle, probablement du calibre .22. L'ouverture du coffre arrière révéla que les deux filles du couple Johnson, Janet et Karen, avaient subi un sort similaire. Il ne restait pratiquement rien des petits corps tant l'incendie avait été violent, et il était évident que pour parvenir à ce degré de carbonisation, l'assassin avait utilisé un accélérateur de feu. Restait à trouver le second véhicule. Malgré des recherches de grande ampleur menées aussi bien à terre que depuis les airs, le Ford Camper Special demeura introuvable. En revanche, les policiers localisèrent le site de la tragédie où l'on retrouva des bouteilles de bière de la marque que buvait Bob Johnson, des piques ayant servi à griller des Marshmallows, ainsi que des douilles de calibre .22.

Afin d'attirer l'attention du public sur l'affaire et d'inciter d'éventuels témoins à se faire connaître, la GRC se procura un Ford Camper Special identique à celui des Bentley, allant jusqu'à le surmonter d'un bateau en aluminium. Environ 1300 personnes prétendirent avoir vu le camping-car et, à tort, la police suivit un moment la piste d'un Camper conduit par deux hommes parlant français qui s'en retournaient probablement au Québec. En fait, en dehors d'avoir sensibilisé le public qui fournit un total de 13.000 témoignages inutiles, l'opération fut un échec. Il fallut attendre plus d'un an après le drame pour que deux gardes forestiers découvrent les restes du camping-car, lui aussi brûlé et dissimulé dans le massif de Trophy Mountain, à 20 kilomètres de la scène de crime et à environ 30 kilomètres de la zone où on avait retrouvé la voiture de Bob Johnson. La police supposa que le tueur était un homme de la région puisque ce chemin reculé était peu connu des touristes, car peu accessible.

Reprenant la totalité des renseignements fournis, les enquêteurs commencèrent à s'intéresser à un certain David Shearing, 23 ans, qui avait été cité par un témoin. A vrai dire, Shearing n'était pas un inconnu des services de police : il était fiché pour agression, conduite en état d'ivresse, détention de drogue, homicide involontaire au cours d'un accident de la circulation avec délit de fuite… Issu d'une famille respectable, pourtant éduqué et détenteur d'un diplôme de mécanique automobile, David Shearing était le mouton noir, l'enfant dégénéré qui comptait un père gardien de prison (alors décédé) et un frère policier. Interrogé par le sergent Eastham, David Shearing finit par craquer et avoua avoir violé à répétition les petites filles après avoir abattu les adultes. Il leur avait fait subir des sévices sexuels pendant deux jours et avait fini par les achever avant de les placer dans la Plymouth et d'y mettre le feu. Il était ensuite tout bonnement rentré chez lui avant de revenir le lendemain pour chercher le Camper. Il avait incendié le camping-car, non sans en avoir retiré les objets de valeur qui furent plus tard retrouvés dans la ferme de ses parents où il vivait.

Le 16 avril 1984, David Shearing plaida coupable pour les six accusations de meurtre. Le lendemain, il fut condamné à six peine concurrentes de prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Interrogé par le journaliste Max Haines, le sergent Eastham déclara que s'il était remis en liberté, cela ne faisait aucun doute que Shearing tuerait de nouveau : « Il n'a jamais montré le moindre signe de remords… ». Spree killer par les circonstances, Shearing présente cependant une personnalité psychopathique et non psychotique. Les composantes sexuelles et sadiques de ses motivations sont manifestes. S'il en avait eu l'occasion, il aurait probablement recommencé.

Maintenant retraité, la sergent Eastham a raconté l'affaire avec force détails dans un livre intitulé "The Seventh Shadow", pour éviter que les gens oublient qu'une telle tragédie peut se reproduire. Comme il l'écrit en introduction, "C'est l'histoire de vacances d'été en famille qui ont tourné au cauchemar dans la nature sauvage du Canada". Mais sauvage, la nature inhumaine de David William Shearing l'était bien plus encore et malheureusement, il n'était pas un cas unique…

Dale Merle Nelson : la folie à l'état pur Le 5 septembre 1970 à 0 heure 30, le détachement de la GRC à Creston (Colombie-Britannique), reçoit un appel affolé Maureen McKay : son beau-frère, Dale Merle Nelson a agressé sa tante et s'est isolé avec deux des filles de celle-ci, une autre ayant réussi à s'enfuir. Elle précise aussi que la belle-mère de Dale, Iris Herrick, Annette la femme de Dale et ses trois jeunes enfants, vivent à proximité. Deux constables se rendent sur place en urgence. S'ils connaissaient Dale Merle Nelson, ils se hateraient davantage. En effet, ce bûcheron souffrant d'impuissance noie ses complexes dans l'alcool et la violence. Lorsqu'il ne s'ennivre pas, il chasse, et il est même connu pour avoir la gachette facile et le coup de carabine précis. Il supporte mal la séparation avec sa femme et a même tenté de se suicider quelques mois auparavant, mais cette nuit-là, ce n'est pas contre lui-même qu'il va déchaîner sa violence.

Une première voiture de police va croiser la route de Frank Chauleur, Maureen Mckay et sa fille de 4 ans, qui escortent à l'hôpital Debbie Wasyk, la jeune fille qui a réussi à s'échapper. Sur place, les policiers découvrent Sharlene Wasyk, 8 ans, terrorisée mais saine et sauve. En revanche, la maison est la scène d'un horrible carnage : Shirley Wasyk, la tante de Maureen McKay, gît inerte sur son lit, le crâne fracassé à coups d'extincteur. Dans une seconde chambre, les constables découvrent le corps sans vie de Tracey, le visage profondemment entaillé, éventrée comme une pièce de gibier qu'on aurait pas pris le temps de vider. Il est évident que l'homme qui a commis de tels crimes n'a plus toute sa raison. En nombre insuffisant, les policiers décident alors de mettre à l'abri les témoins qui les ont accompagnés car la voiture de Dale Nelson est demeurée sur place et l'homme ne peut être loin. Lorsqu'ils reviennent, la Chevrolet bleue du tueur a disparu et bien pire encore, le corps de Tracey a été enlevé !

Un peu avant 1 heure du matin, le centre de secours de Creston reçoit l'appel angoissé d'une femme du nom d'Isabelle St. Amand qui affirme qu'un homme armé s'est introduit chez elle. La conversation sera stoppée net et tous les efforts pour rétablir la communication seront sans effet. Les policiers de la GRC se rendent immédiatement sur les lieux du drame qu'ils pressentent, d'autant plus qu'Isabelle St. Amand habite non loin des Wasyk… Ils vont trouver, un à un, les corps de chacun des occupants de la demeure : Raymond Phipps, sa femme Isabelle St. Amand, et leur trois garçons, Paul, Bryan et Roy, tous tués d'une balle dans la tête. Cathy, 8 ans, est portée disparue. La police va alors entreprendre une vaste battue pour tenter de retrouver la petite fille.

A 15 heures 30, la police retrouve enfin la Chevrolet embourbée. A l'intérieur, pas de traces de l'enfant mais la découverte de taches de sang et d'un marteau ensanglanté font craindre le pire. Poussant plus loin leur reconnaissance, les enquêteurs découvrent avec horreur le bras puis la jambe et la tête de Tracey, et un peu plus loin, les restes de son corps démembré.

Dale Merle Nelson ne sera finalement localisé et arrêté que le lendemain. Pressé de questions, il admettra avoir froidement exécuté Cathy St. Amand. Les policiers constateront également que non content d'avoir mis en pièces le cadavre de Tracey Wasyk, il a consommé une partie du contenu de son estomac !

Le procès de Dale Merle Nelson va s'ouvrir le 22 mars 1971. Il ne durera pas très longtemps puisque Nelson sera condamné à la prison à vie. Ce sera cependant un étalage d'ignominies. Ainsi, on apprend que Nelson a forcé Sharlene Wasyk à lui faire un cunnilingus. Du cadavre mutilé de TraceyWasyk , il a retiré les organes génitaux et nul ne saura ce qu'il en a fait. Enfin, comble de l'horreur, le médecin légiste annoncera que Cathy St. Amand a été sodomisée et ce, probablement alors qu'elle était à l'agonie…

Dale Merle Nelson passera 28 ans derrière les barreaux avant de décéder en 1999 à l'âge de 59 ans.

Les motivations des tueurs de masse sont souvent bien différentes de celles des tueurs compulsifs : mis à part Victor Ernest Hoffman, un schizophrène qui tua neuf personnes en croyant abattre des cochons, la plupart d'entre eux réagissent à une situation, réelle ou imaginaire, qui les pousse à recourir à une violence démesurée. Ce fut ainsi le cas pour Leonard Hogue, Marc Lépine, Valery Fabrikant, Mark Chahal et Pierre Lebrun. Parfois, le meurtre a un motif crapuleux : seule la démesure de la tuerie vaut alors à son auteur le terme de tueur de masse. Ce fut par exemple le cas de l'affaire Guay qui traumatisa le Canada de l'après-guerre en inaugurant une nouvelle et sinistre tendance criminelle.

Le crime de Joseph Albert Guay Premier tueur de masse de l'histoire canadienne, Joseph-Albert Guay n'hésita pas à faire sauter en plein vol un DC-3 et ses 23 passagers et membres d'équipage en septembre 1949 pour éliminer Rita Morel, sa femme, qui venait de contracter une assurance vie de 10.000 dollars. Pire tueur de masse de tout le continent américain, il fut condamné à mort et exécuté en 1951 (© mysteriesofcanada.com).

Premier tueur de masse de l'histoire canadienne, Joseph-Albert Guay n'hésita pas à faire sauter en plein vol un DC-3 et ses 23 passagers et membres d'équipage en septembre 1949 pour éliminer Rita Morel, sa femme, qui venait de contracter une assurance vie de 10.000 dollars. Pire tueur de masse de tout le continent américain, il fut condamné à mort et exécuté en 1951 (© mysteriesofcanada.com). Rien ne prédisposait Joseph-Albert Guay à devenir un tueur de masse. Tout d'abord vendeur ambulant de montres et de bijoux, il se distingua par ses talents commerciaux et, après la seconde guerre mondiale durant laquelle il épousa Rita Morel, il ouvrit une bijouterie à Québec. Le ménage battit rapidement de l'aile et Guay, toujours à l'affût de nouvelles conquêtes, commença de négliger son commerce. Il séduisit Marie-Ange Robitaille, une jeune femme de 19 ans qu'il se mit à entretenir, lui offrant un appartement et une bague de fiançailles. En effet, Guay profitait pleinement de la crédulité de sa conquête, se présentant à elle sous le nom de Roger Angers, célibataire. Ayant découvert la tromperie, sa femme Rita confronta les deux tourtereaux : Marie-Ange rompit immédiatement au grand dam de Joseph-Albert. Guay imagina alors un stratagème pour se débarrasser de sa femme et résoudre, dans le même temps, ses problèmes de trésorerie.

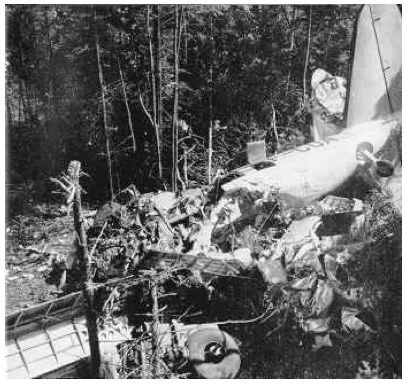

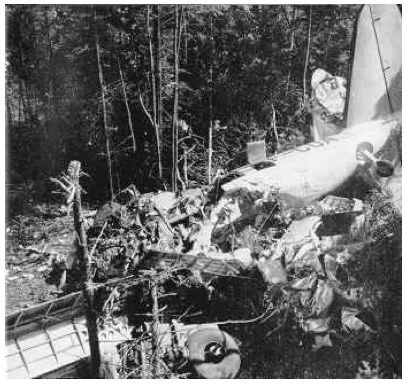

A la fin des années quarante, le bijoutier utilisait fréquemment l'avion pour transporter de la marchandise, aussi n'eut-il aucune peine à convaincre son épouse de faire de même en transportant jusqu'à Baie-Comeau un colis qui était censé contenir des bijoux. En fait, Guay avait demandé à son employé, Généreux Ruest, de confectionner une bombe à retardement destinée à exploser en vol. Celle-ci comprenait de la dynamite, une batterie, ainsi qu'une horloge qui était programmée pour se déclencher au-dessus du Saint-Laurent. La propre sœur de Ruest, Marguerite Pitre, qui travaillait également à la bijouterie, porta le colis piégé à l'enregistrement de la Canadian-Pacific. Le 9 septembre 1949, Joseph-Albert Guay accompagna Rita à l'aéroport de Québec où il souscrivit une assurance-vie de 10.000 dollars à son nom, une précaution que l'on prenait fréquemment à l'époque. Après 41 minutes de vol, l'avion explosa et s'écrasa dans la forêt près de Sault-au-Cochon, dans le Charlevoix, au confluent de la rivière Saint-François et du fleuve Saint-Laurent, tuant les dix-neuf passagers et les quatre membres d'équipage.

Restes du DC-3 après le crash qui couta la vie 23 passagers et membres d'équipage (© mysteriesofcanada.com).

Restes du DC-3 après le crash qui couta la vie 23 passagers et membres d'équipage (© mysteriesofcanada.com). Le DC-3, totalement disloqué, ne permettait guère de déceler les causes de la tragédie qui semblait alors résulter d'un simple incident de vol. Guay, que rien ne venait accuser, pouvait donc se réjouir à juste titre puisqu'il touchait une jolie somme pour la mort de son épouse . C'était sans compter sur la défaillance de Marguerite Pitre qui tenta de se suicider dix jours plus tard. Transportée à l'hôpital, elle confessa son crime, incriminant son propre frère et son commanditaire, mais prétendant qu'en tant qu'exécutants, ils n'étaient pas au courant des projets criminels de leur patron.

Marguerite Pitre fut l'une des deux complice de Joseph-Albert Guay. Elle fit enregistrer le colis contenant la bombe qui disloqua le DC-3. Bien que sa culpabilité ne soit pas tout à fait certaine, elle ne bénéficia pas de la clémence du juge et fut la dernière femme exécutée au Canada (© mysteriesofcanada.com).

Marguerite Pitre fut l'une des deux complice de Joseph-Albert Guay. Elle fit enregistrer le colis contenant la bombe qui disloqua le DC-3. Bien que sa culpabilité ne soit pas tout à fait certaine, elle ne bénéficia pas de la clémence du juge et fut la dernière femme exécutée au Canada (© mysteriesofcanada.com). Guay fut arrêté deux semaines après le crash et jugé en février 1950. Il accusa formellement ses complices qui furent arrêtés à leur tour. Une polémique suivit l'inculpation pour meurtre au premier degré dont Marguerite Pitre faisait l'objet, car rien ne prouvait qu'elle savait ce que contenait le colis. Incriminer ses employés ne sauva pas Guay de la peine capitale. Condamné à mort, il fut exécuté le 12 janvier 1951 sans avoir exprimé le moindre remords. Ses dernières paroles furent : « Au moins, je meurs célèbre ! ». Bien qu'atteint de tuberculose osseuse, Généreux Ruest le suivit dix-huit mois plus tard, mené à la potence en chaise roulante. Malgré le doute, Marguerite Pitre subit le même sort et fut la dernière femme à être exécutée au Canada.

Pire meurtre de masse à l'époque des faits, l'affaire Guay ne fut pas oubliée puisqu'elle fut le sujet d'une nouvelle de pure fiction écrite en 1982 par Roger Lemelin, un voisin et ami du criminel, qui produisit une version quelque peu différente de l'histoire. Celle-ci fut portée à l'écran deux ans plus tard par Denys Arcand sous le titre "Le crime d'Ovide Plouffe". La version non fictive fut également relatée par Dollard Dansereau dans le livre "Les causes célèbres du Québec".

Sans être un tueur psychotique ou un psychopathe, Joseph Albert Guay se singularise par son mépris profond de la vie humaine, que ce soit pour ses victimes ou pour ses complices (étaient-ils pleinement conscient de ce qu'ils allaient faire ?) et en celà, il mérite tout à fait son titre. D'autres, depuis, se sont révélés sous la lumière crue des projecteurs…

Marc Lépine : un loup parmi les chiens L'école Polytechnique de Montréal, la plus importante école d'ingénieurs du Canada, accueille 5000 étudiants à proximité du campus de l'Université de Montréal. Le 6 décembre 1989, le dernier jour de la session d'automne, avaient lieu des exposés et des soutenances (© Archives Nationales du Québec).

L'école Polytechnique de Montréal, la plus importante école d'ingénieurs du Canada, accueille 5000 étudiants à proximité du campus de l'Université de Montréal. Le 6 décembre 1989, le dernier jour de la session d'automne, avaient lieu des exposés et des soutenances (© Archives Nationales du Québec). L'école polytechnique de Montréal, située sur la face nord du Mont-Royal, est un vaste immeuble de briques jaunes à l'aspect impressionnant. C'est la plus grande école d'ingénieurs au Canada, où environ cinq mille étudiants suivent les cours dans des domaines multiples.

Le 6 décembre 1989, il fait froid et un méchant grésil cingle la façade. En salle C-230, tout est calme, et sur le coup des 5 heures, les cours sont sur le point de s'achever. Nul ne prête attention à ce jeune homme à casquette blanche qui a gardé son parka et traîne avec lui un sac de plastique vert. Anxieux, agité, il pourrait ressembler à n'importe quel étudiant, s'il n'avait ce regard fuyant et cette expression menaçante. En ce dernier jour de la session d'automne, tout le monde est à cran alors que s'achève une journée de présentations orales faites par les étudiants. Habitués aux retards de l'assistance, les professeurs Bouchard et Cernéa ne prêtent pas attention au nouveau venu qui s'écrie soudain : « Tout le monde s'arrête ! ». Après un moment de surprise, des petits rires fusent dans l'assistance, mais le jeune homme ne semble pas plaisanter. Il ordonne aux femmes de se regrouper et aux hommes de quitter la salle. Pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une farce, il sort du sac en plastique une carabine semi-automatique équipée d'un chargeur de trente coups, et tire à deux reprises vers le plafond. Il est 17 heures 10. La peur s'installe et chasse la plupart des mâles qui déguerpissent en moins de quatre-vingt-dix secondes tandis que les étudiantes se regroupent dans un coin, terrorisées. Certains hommes, dont les deux professeurs, restent sur place, indécis, avant de se résoudre à battre en retraite. L'individu s'adresse aux femmes restées dans la salle : « Vous êtes une bande de féministes ! Je hais les féministes ! ». Aux hommes qui se retirent, il explique : « Je combats le féminisme ». Courageusement, une étudiante du nom de Nathalie Provost lui rétorque que toutes les femmes ne sont pas nécessairement des féministes, mais la remarque le met en rage. Froidement, méthodiquement, il commence à tirer de gauche à droite sur les malheureuses étudiantes qui cherchent à se mettre à l'abri et hurlent de peur et de douleur. Toutes sont touchées sauf une. Au total, plus de vingt coups seront tirés. Nathalie Provost ne reçoit pas moins de trois balles, mais elle survivra.

A l'extérieur, les étudiants tentent de trouver un responsable, mais à cette heure, le personnel d'encadrement a fini sa journée. Tandis que les autres essayent de déclencher une alarme, le tueur sort de la pièce C-230. Il est 17 heures 12. L'homme les menace de son arme et passe devant eux avant de continuer sa route. Nul ne s'interpose ; nul ne tente de le maîtriser. Au passage, il avise trois étudiants, dont deux femmes acculées dans une salle de photocopie, et leur tire dessus. Refluant vers la salle C-228, il découvre une étudiante et tente de l'abattre, mais son chargeur est vide. Après avoir rechargé l'arme, il veut retrouver la malheureuse. Celle-ci s'est retranchée dans la pièce dont elle a verrouillé la porte. La présence d'esprit de Michelle Richard vient de lui sauver la vie. Le tireur continue alors son chemin à la recherche de proies plus faciles : il tire à deux reprises, sur une étudiante qui tentait de se cacher, et à travers une porte où se profilait la silhouette d'une autre femme, les tuant toutes les deux.

Les hommes restés à l'extérieur de la salle C-230 vont enfin se risquer à l'intérieur : ils y découvrent neuf femmes à terre dont six sont déjà mortes. Un étudiant donne enfin l'alerte et les ambulances arrivent avec une rapidité déconcertante. Pourtant, les infirmiers ne s'aventurent pas dans le bâtiment, attendant l'intervention de la police. Pendant ce temps, le tueur a déjà atteint la cafétéria décorée de "ballounes", des baudruches rouges et blanches. Il tire immédiatement sur une jeune femme qui fait la queue aux caisses et abat deux autres femmes qui sont restées attablées. Les premiers coups de feu ont été tirés il y a seulement dix minutes, et l'alerte n'a pas été donnée dans l'ensemble de l'école. Une centaine d'étudiants prennent alors leur souper dans la cafétéria qui propose gratuitement du vin pour fêter le dernier jour de la session.

data.over-blog.com/2/86/92/52/blog/PG-2-victim-taken-to-ambula.jpg" class="DrteTexte" height="225" width="300" alt="PG-2-victim-taken-to-ambula.jpg" />

La police va mettre beaucoup de temps à investir les locaux de l'école polytechnique pour mettre fin au carnage et les secours seront fortement retardés. A l'extérieur du bâtiment, les premiers policiers sont enfin en position mais, plutôt que de se ruer à l'intérieur de l'établissement, ils bloquent les issues sans imaginer que certaines classes n'ont même pas interrompu leurs cours. C'est le cas en salle B-311 où deux étudiants et une étudiante font un exposé devant un groupe d'une vingtaine de personnes et deux professeurs. Maryse Leclair, une étudiante de dernière année, est la propre fille du directeur des communications de la police de Montréal. Elle ignore que son père est en route pour lui porter secours, et lui-même ne sait pas encore qu'il arrivera trop tard. Maryse est tirée à bout portant. La panique qui s'en suit est indescriptible. L'homme tire au jugé mais avec une grande maîtrise, jusqu'à vider son chargeur sur les étudiantes qui tentent de fuir ou de se cacher. Se rendant compte que Maryse Leclair est encore vivante, il revient sur ses pas, s'empare du couteau de chasse qu'il dissimulait sous son chandail, et le plonge dans le cœur de la malheureuse. Dans la salle, un silence de mort succède aux cris et aux gémissements jusqu'à ce que retentisse une alarme d'incendie. Le tireur fou jure et s'arrête alors, retournant l'arme contre lui. Il se tire une décharge sous le menton, projetant des bouts d'os et de cervelle dans toute la pièce qui empeste la cordite, le métal surchauffé et le sang. A côté du corps sans vie de l'assassin gisent un blessé léger et trois autres victimes innocentes dont une, la quatorzième, vient de décéder. Il est 17 heures 25 et tout est terminé.

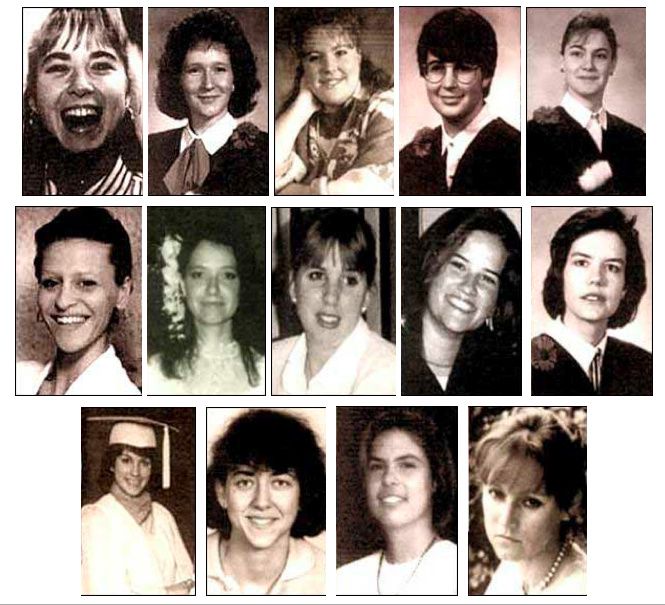

A 17 heures 10, les premiers coups de feu éclatèrent en salle C-230. Les secours arrivèrent 25 minutes après le début du massacre. Il était déjà trop tard pour treize étudiantes et une secrétaire (Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik Widajewicz). La tragédie souleva la question du contrôle des armes au Canada. Les conditions d'acquisition des armes et d'achat des munitions furent durcies en 1995 et la nouvelle loi prit effet le 6 décembre de la même année.

A 17 heures 10, les premiers coups de feu éclatèrent en salle C-230. Les secours arrivèrent 25 minutes après le début du massacre. Il était déjà trop tard pour treize étudiantes et une secrétaire (Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik Widajewicz). La tragédie souleva la question du contrôle des armes au Canada. Les conditions d'acquisition des armes et d'achat des munitions furent durcies en 1995 et la nouvelle loi prit effet le 6 décembre de la même année. A l'enfer succède une période de grande confusion. A l'extérieur, les renforts de police ne cessent d'affluer et le bruit court que le tueur s'est suicidé. Enfin, à 17 heures 36, les policiers investissent le bâtiment. Sylvain Brouillette, un agent pas beaucoup plus vieux que la plupart des victimes, découvre dans les premiers toute l'horreur du massacre. Le pire sans doute est que le père de Maryse Leclair découvre lui-même le cadavre de son enfant, ne pouvant ainsi ignorer la manière ignoble dont elle a été achevée. Au total, quatorze femmes ont été tuées, et on ne dénombre pas moins de treize blessés des deux sexes. En fait, seules les femmes étaient visées mais, lorsqu'elles se trouvaient en compagnie d'une homme, celui-ci était également pris pour cible. Tous les témoignages concordent pour dire que le tireur fou avait une excellente maîtrise de son arme et pouvait, à volonté, blesser ou tuer. Visiblement, l'assassin tuait essentiellement les femmes.

Très vite, la police apprend que le forcené se nomme Marc Lépine et qu'il a agi seul pour des motifs anti-féministes. Né d'un père algérien et d'une mère québécoise sous le nom de Gamil Gharbi le 26 octobre 1964, Marc Lépine a connu une enfance difficile. Battu par son père, il se retrouve seul avec sa mère, Monique Lépine, dont il prendra le patronyme, rejetant le nom de famille paternel. Curieusement pourtant, Marc Lépine adopte le point de vue de son père qui estime que les femmes sont des êtres de seconde classe qui ne devraient pas sortir de leur rôle. Bien entendu, cette opinion est pour le moins impopulaire dans le Québec de la fin des années 80 encore marqué par la domination de la religion et du pouvoir paternel, et fortement imprégné par la vague révolutionnaire et féministe qui s'y opposa à la fin de la décennie précédente. En grandissant, le jeune homme va alors se persuader que toute femme indépendante est une concurrente qui lui fait obstacle et, peu à peu, il commence à considérer les étudiantes comme de véritables ennemies. Vivant en reclus, sans ami, ses relations féminines tournent court lorsqu'il se dévoile. Passionné par les ordinateurs, les armes et la vie militaire, il va d'échec en échec, de cours de programmation en tentatives ratées pour intégrer l'armée canadienne. A 25 ans, Marc Lépine a accumulé les frustrations en tout genre qui, à son sens, trouvent toutes leur source dans la position de plus en plus dominante des femmes. Paranoïaque, Lépine commence alors à développer ce que les psychiatres nomment une "réaction catathymique" : la charge émotionnelle grandissante, faite de colère et de frustration, pousse peu à peu à une réaction violente, souvent extrême.

Les motivations de Marc Lépine, telles que nous les connaissons, ne sont pas de simples supputations : il a volontairement laissé une lettre dans son manteau, message posthume dans lequel il explique les raisons de ses actes :

Excusez les fautes. J’avais 15 minutes pour l’écrire

Veillez noter que si je me suicide aujourd’hui 89/12/06 ce n’est pas pour des raisons économiques (car j’ai attendu d’avoir épuisé tous mes moyens financiers refusant même de l’emploi) mais bien pour des raisons politiques. Car j’ai décidé d’envoyer Ad Patres les féministes qui m’ont toujours gaché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m’apporte plus de joie et étant totalement blasé, j’ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos… [Lire le texte intégral] Ce massacre, longuement préparé, n'avait pas d'autre issue que le suicide de son auteur. Depuis quelque temps déjà, Lépine ne se donnait plus la peine de chercher un emploi. Il avait acheté la carabine et les munitions deux semaines auparavant, dépensant ainsi un total de 750 dollars qui épuisaient ses économies. Il savait alors que de toute façon, il n'en aurait plus besoin. Le plus révélateur sans doute est que ce lent et irrémédiable glissement vers la violence aveugle s'est fait sans qu'aucune des personnes qui le connaissaient ne s'en aperçoivent. Sa mère déclara par la suite qu'il ne semblait pas plus anxieux ou désespéré qu'à l'habitude. Profondément frustré par une évolution sociale sur laquelle il n'avait aucune influence, il a rejeté ses échecs sur les féministes et les femmes en général, ne dissociant pas les unes des autres. La réaction catathymique n'a été que l'aboutissement d'un long processus d'autodestruction mentale qui a fini par s'extérioriser dans une explosion de violence.

Les tenants et les aboutissants du massacre de l'école polytechnique ont profondément marqué la société canadienne en général, et les Québécois en particulier. Dans un premier temps, nombreux sont ceux qui se sont insurgés contre la vente libre d'armes et de munitions, même s'il ne s'agit pas d'armes automatiques (c'est-à-dire permettant de tirer en rafales). Les carabines semi-automatiques peuvent en effet tirer plus rapidement que les armes dites "manuelles" puisqu'on a pas à approvisioner avant chaque nouveau tir. La réaction du gouvernement a été rapide mais limitée. Les armes semi-automatiques sont toujours en libre circulation au Canada, mais il faut désormais présenter des papiers d'identité pour les acquérir et acheter des munitions. Un fichier central regroupe l'ensemble des détenteurs d'armes. On peut cependant se demander si cette mesure pourrait avoir un réel effet préventif sur un nouveau "6 décembre". En effet, Marc Lépine était majeur et inconnu de la police. Il ne présentait aucun signe apparent de démence. Il pouvait donc se procurer une arme tout à fait légalement et sans que quiconque ait à s'en inquiéter.

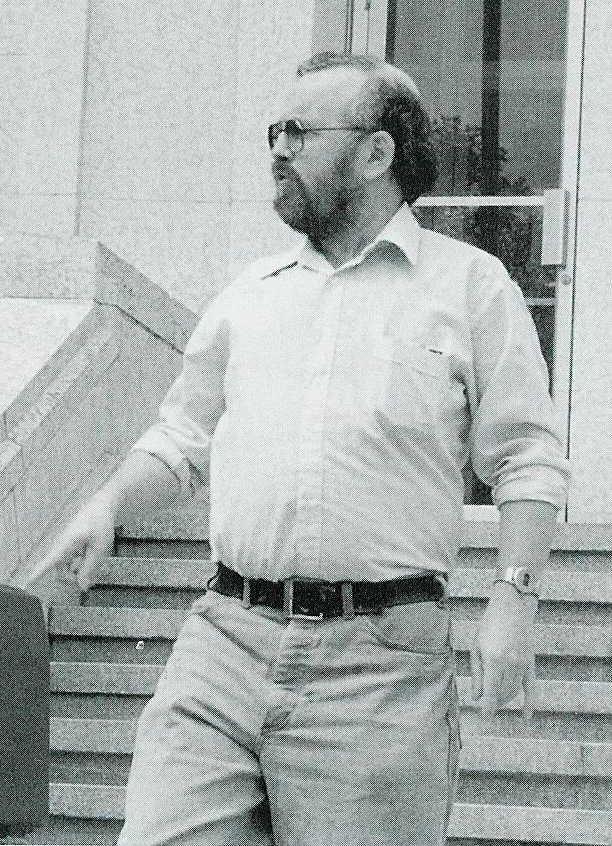

Valéry Fabrikant, un professeur d'origine russe au comportement paranoïaque, abattit quatre de ses collègues de l'université Concordia de Montréal en 1992 (© Radio Canada).

Valéry Fabrikant, un professeur d'origine russe au comportement paranoïaque, abattit quatre de ses collègues de l'université Concordia de Montréal en 1992 (© Radio Canada).

Un peu plus de deux ans après les faits, un professeur de génie mécanique du nom de Valery Fabrikant fit irruption dans les locaux de l'université Concordia à Montréal, arme à la main, et ouvrit le feu sur plusieurs de ses collègues. Il tua sur le coup Matthew McCartney Douglass, professeur en génie civil, Michael Gorden Hogben, professeur de chimie, et Aaron Jaan Saber, professeur en génie mécanique, et blessa Elizabeth Horwood, une secrétaire. Le titulaire de la chaire de génie électrique et informatique, Phoivos Ziogas, succombera également à ses blessures un mois plus tard.

Denis Lortie, caporal de l'armée canadienne, tua 3 personnes à l'assemblée nationale du Québec en 1984 (© canadian Press)

Denis Lortie, caporal de l'armée canadienne, tua 3 personnes à l'assemblée nationale du Québec en 1984 (© canadian Press).

D'autres meurtres de masse avaient cependant déjà prouvé que ce type de phénomène est difficilement prévisible : ainsi, en 1975, Michael Slobodian âgé de 16 ans, fit irruption dans son école à Brampton, Ontario, et fit feu, abattant un professeur et un élève, et blessant treize autres jeunes avant de se donner la mort. En 1984, un militaire exalté, nommé Denis Lortie, fit même irruption à l'Assemblée Nationale du Québec et tua trois personnes avec un pistolet-mitrailleur.

Mais l'affaire de l'école polytechnique ne se limite pas à la question de l'achat et de la détention d'armes. Quelles que soient les mesures adoptées, un individu décidé peut se procurer une arme sur le marché clandestin ou en acheter une aux USA. Un simple couteau, un jerrican d'essence ou une bombonne de gaz peuvent suffire pour commettre l'irréparable. La tragédie de Polytechnique a également marqué les consciences pour deux autres raisons.

Crime manifestement sexiste, l'événement mettait en lumière à quel point la libération de la femme et son influence grandissante étaient encore mal acceptées dans la société québécoise qui passait alors pour être une société progressiste. Comme dans tout processus d'évolution, il y avait une avant-garde et des esprits à la traîne, mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, un certain nombre d'entre eux appartenait à l'intelligentsia, à commencer par Marc Lépine qui, malgré ses échecs, était un individu évolué et éduqué. Le plus surprenant sans doute est que, quelques jours après le drame, la presse commença d'excuser la réaction des autres étudiants restés sans réaction devant la tragédie qui s'annonçait. On alla même jusqu'à censurer de fait les critiques à l'encontre des "témoins impuissants" sous prétexte qu'il ne fallait pas culpabiliser les jeunes hommes. Outre l'aspect humanitaire (fallait-il poursuivre des jeunes gens qui n'avait pas su décider d'une conduite commune ?), ce genre de comportement venait cautionner le manque d'intérêt des uns pour les autres. C'est le second point crucial soulevé par la tragédie. L'absence de réaction face à Marc Lépine est révélatrice d'un malaise profond de la société moderne. Comme le disait André Beaulieu, un professeur en lycée, quelques jours après la tragédie : « Que cinquante à soixante gars n’aient pas réagi pour tenter de le maîtriser prouve que notre société est décadente. Je veux bien que l’on excuse ces jeunes garçons, mais de là à se cacher dans le corridor, c’est anti-naturel. Je ne comprends pas. Ça me dépasse ».

Pour beaucoup de gens, en particulier dans le milieu ouvrier, les intellectuels avaient perdu le réflexe de protéger les femmes. Etait-ce en réaction inconsciente aux avancées du féminisme, ou simplement un reflet d'un comportement de plus en plus individualiste ? De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette lâcheté de groupe, mais les médias ne s'en sont guère fait l'écho, montrant bien que l'indifférence s'étendait à l'ensemble des protagonistes pris dans le piège du conformisme. Le pire sans doute est que, confrontés individuellement à une situation analogue, beaucoup de ces jeunes étudiants auraient probablement réagi et pris la défense de leurs consœurs. Ainsi en 1992, un membre du personnel de la sécurité de l'université Concordia maitrisa Valéry Fabrikant avant qu'il ait eu le temps de commettre d'autres meurtres, de même qu'en 1984, un agent de la sûreté avait intercepté Denis Lortie alors qu'il menaçait d'utiliser à nouveau son arme. Le geste de l'un des survivants de Polytechnique montre à quel point le fardeau de la lâcheté doit être lourd à porter, même s'il s'agit de la lâcheté d'un groupe entier : pris de remords, Sarto Blais devait se suicider quelque temps après le drame, imité un an plus tard par ses propres parents désespérés par la perte de leur enfant. Blais n'était pas plus coupable que les autres, sans doute seulement un peu plus conscient. Un étudiant en génie mécanique, qui soupait à la cafétéria au moment des faits et travaillait à temps partiel pour Urgence Santé, s'ôta lui aussi la vie, portant à dix-huit le nombre de victimes directes et indirectes.

Depuis le massacre de l'Ecole Polytechnique, des monuments se sont dressés un peu partout au Québec et au Canada pour commémorer l'évènement. On peut y lire le nom des quatorze victimes qui moururent au cours de ces vingt minutes de folie, le 6 décembre 1989 : Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik Widajewicz…

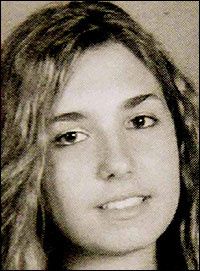

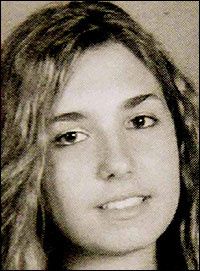

Kimveer Gill (paradant ci-dessous sur sa page personnelle Internet), tua sans raison apparente Anastacia de Sousa (© The Post) une étudiante du Dawson College de Montréal, et blessa plusieurs autres personnes avant que la police ne parvienne à l'abattre.

Kimveer Gill (paradant ci-dessous sur sa page personnelle Internet), tua sans raison apparente Anastacia de Sousa (© The Post) une étudiante du Dawson College de Montréal, et blessa plusieurs autres personnes avant que la police ne parvienne à l'abattre. En 1995, une loi réglementant la vente de toutes les armes à feu au Canada fut votée. Elle prit effet le 6 décembre, six ans jour pour jour après les faits qui l'avaient initiée. Au grand dam des familles de victimes et des partisans d'un contrôle strict des armes, cette loi fut abrogée dans le courant de l'année 2006. Le 13 septembre de la même année, Kimveer Gill fit irruption au Dawson College de Montréal, porteur de trois armes à feu. Ce jeune homme de 25 ans, tourmenté et passionné par les armes, avait créé son blog sur un site de vampirisme. Il y paradait, vêtu de noir et armé d'un fusil d'assaut ou d'un poignard. Ce jour-là, il tira sur les élèves, tuant la jeune Anastascia DeSousa et blessant dix-neuf étudiants. Depuis, le Canada attend un nouveau 6 décembre…

[Cartes]Bibliographie :Dale Merle Nelson • Diane Anderson, Bloodstains : Canada Multiple Murders, Detselig Enterprises Ltd, 2006.

Allan Legère • Rick MacLean, André Veniot, Terror: Murder and Panic in New Brunswick. Toronto, Canada: M&S Paperbacks, 1990.

• Rick MacLean, André Veniot, Waters, Shaunn, Terror's End: Allan Legere on Trial, Toronto, Canada: M&S Paperbacks, 1992.

• Articles de la presse canadienne.

Marc Lépine • Adrian Cernea, Poly 1989 : Témoin de l'horreur, éditions Lescop 1999.

• La Presse, Le Devoir et articles de la presse canadienne.

Autres sujets : articles de la presse canadienne.

[Retour au sommaire] [Continuer] © Christophe Dugave 2008  Thomas Svekla, arrêté en 2006 en Alberta et jugé pour le meurtre de plusieurs femmes (© Edmonton Sun).

Thomas Svekla, arrêté en 2006 en Alberta et jugé pour le meurtre de plusieurs femmes (© Edmonton Sun). Douglas Daniel Moore, assasin avéré de deux personnes est soupçonné d'avoir tué également un adolescent (© CBC News).

Douglas Daniel Moore, assasin avéré de deux personnes est soupçonné d'avoir tué également un adolescent (© CBC News). Charles Kembo (© CBC News).

Charles Kembo (© CBC News). Aux dires des spécialistes, Thomas Svekla présente tous les symptômes d'un tueur en série (© CBC News).

Aux dires des spécialistes, Thomas Svekla présente tous les symptômes d'un tueur en série (© CBC News).

En 2008, Thomas Svekla fut jugé pour les meurtres de Theresa Innes et de Rachel Quinney (© CBC News).

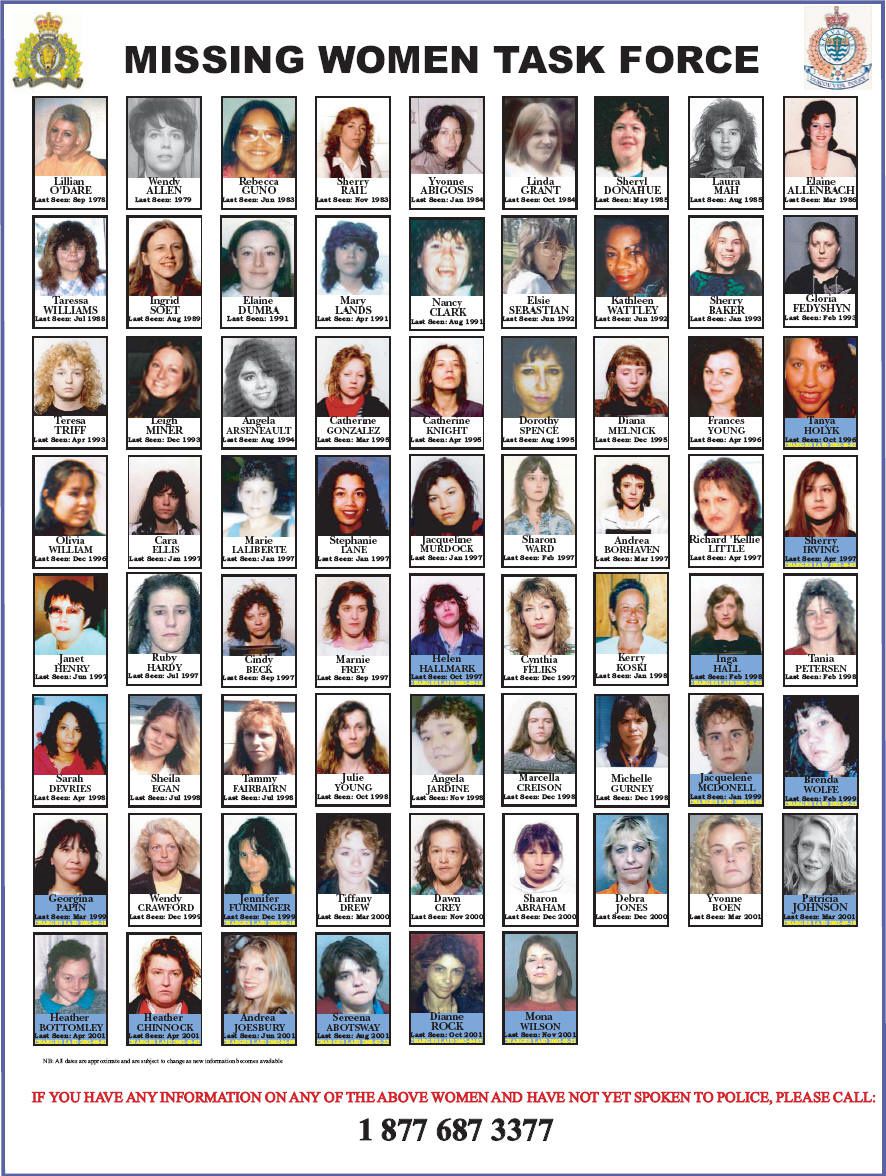

En 2008, Thomas Svekla fut jugé pour les meurtres de Theresa Innes et de Rachel Quinney (© CBC News). Quelques unes des femmes portées manquantes dans la région d'Edmonton : des similitudes géographiques et comportementales inquiétantes (© Edmonton Missing Women/Project Kare).

Quelques unes des femmes portées manquantes dans la région d'Edmonton : des similitudes géographiques et comportementales inquiétantes (© Edmonton Missing Women/Project Kare).

Allan Légère vers le milieu des années 80. En 1989, il viola et tua trois femmes et assassina un prêtre au cours d'une épopée criminelle de sept mois dans la vallée de la rivière Miramichi qui lui valut le surnom de "Monstre de la Miramichi".

Allan Légère vers le milieu des années 80. En 1989, il viola et tua trois femmes et assassina un prêtre au cours d'une épopée criminelle de sept mois dans la vallée de la rivière Miramichi qui lui valut le surnom de "Monstre de la Miramichi". Marc Lépine, un étudiant de 25 ans, fit irruption dans une salle de cours de l'Ecole Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989. Armé d'une carabine semi-automatique et d'un couteau de chasse, il tua 14 jeunes femmes, exprimant ainsi sa haine des féministes. Après avoir achevé sa dernière victime, il se tira une balle dans la tête (© Canadian Press).

Marc Lépine, un étudiant de 25 ans, fit irruption dans une salle de cours de l'Ecole Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989. Armé d'une carabine semi-automatique et d'un couteau de chasse, il tua 14 jeunes femmes, exprimant ainsi sa haine des féministes. Après avoir achevé sa dernière victime, il se tira une balle dans la tête (© Canadian Press).  Condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis mais qu'il avait clairement initié au cours d'un cambriolage, Allan Légère s'évada en 1989 et sema la terreur et la mort sur son passage (© Times Transcript, Moncton).

Condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis mais qu'il avait clairement initié au cours d'un cambriolage, Allan Légère s'évada en 1989 et sema la terreur et la mort sur son passage (© Times Transcript, Moncton). Annie Flam, première victime d'Allan Légère le 28 mai 1989 à Chatham, Nouveau-Brunswick (© Guy Aube).

Annie Flam, première victime d'Allan Légère le 28 mai 1989 à Chatham, Nouveau-Brunswick (© Guy Aube).

Un peu plus d'un mois plus tard, le père James Smith fut battu à mort par le "Monstre de la Miramichi" à Chatham Head (© The Miramichi Leader).

Un peu plus d'un mois plus tard, le père James Smith fut battu à mort par le "Monstre de la Miramichi" à Chatham Head (© The Miramichi Leader).

David William Shearing massacra les 4 membres d'une même famille en 1982 en Colombie-Britannique afin de torturer sexuellement les 2 petites filles qui les accompagnaient, avant de les assassiner, portant à 6 le nombre des victimes. Sa possible libération après plus de 25 années de détention souleva un tollé général en juin 2008 (© The Vancouver Province).

David William Shearing massacra les 4 membres d'une même famille en 1982 en Colombie-Britannique afin de torturer sexuellement les 2 petites filles qui les accompagnaient, avant de les assassiner, portant à 6 le nombre des victimes. Sa possible libération après plus de 25 années de détention souleva un tollé général en juin 2008 (© The Vancouver Province). Premier tueur de masse de l'histoire canadienne, Joseph-Albert Guay n'hésita pas à faire sauter en plein vol un DC-3 et ses 23 passagers et membres d'équipage en septembre 1949 pour éliminer Rita Morel, sa femme, qui venait de contracter une assurance vie de 10.000 dollars. Pire tueur de masse de tout le continent américain, il fut condamné à mort et exécuté en 1951 (© mysteriesofcanada.com).

Premier tueur de masse de l'histoire canadienne, Joseph-Albert Guay n'hésita pas à faire sauter en plein vol un DC-3 et ses 23 passagers et membres d'équipage en septembre 1949 pour éliminer Rita Morel, sa femme, qui venait de contracter une assurance vie de 10.000 dollars. Pire tueur de masse de tout le continent américain, il fut condamné à mort et exécuté en 1951 (© mysteriesofcanada.com). Restes du DC-3 après le crash qui couta la vie 23 passagers et membres d'équipage (© mysteriesofcanada.com).

Restes du DC-3 après le crash qui couta la vie 23 passagers et membres d'équipage (© mysteriesofcanada.com). Marguerite Pitre fut l'une des deux complice de Joseph-Albert Guay. Elle fit enregistrer le colis contenant la bombe qui disloqua le DC-3. Bien que sa culpabilité ne soit pas tout à fait certaine, elle ne bénéficia pas de la clémence du juge et fut la dernière femme exécutée au Canada (© mysteriesofcanada.com).

Marguerite Pitre fut l'une des deux complice de Joseph-Albert Guay. Elle fit enregistrer le colis contenant la bombe qui disloqua le DC-3. Bien que sa culpabilité ne soit pas tout à fait certaine, elle ne bénéficia pas de la clémence du juge et fut la dernière femme exécutée au Canada (© mysteriesofcanada.com). L'école Polytechnique de Montréal, la plus importante école d'ingénieurs du Canada, accueille 5000 étudiants à proximité du campus de l'Université de Montréal. Le 6 décembre 1989, le dernier jour de la session d'automne, avaient lieu des exposés et des soutenances (© Archives Nationales du Québec).

L'école Polytechnique de Montréal, la plus importante école d'ingénieurs du Canada, accueille 5000 étudiants à proximité du campus de l'Université de Montréal. Le 6 décembre 1989, le dernier jour de la session d'automne, avaient lieu des exposés et des soutenances (© Archives Nationales du Québec). A 17 heures 10, les premiers coups de feu éclatèrent en salle C-230. Les secours arrivèrent 25 minutes après le début du massacre. Il était déjà trop tard pour treize étudiantes et une secrétaire (Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik Widajewicz). La tragédie souleva la question du contrôle des armes au Canada. Les conditions d'acquisition des armes et d'achat des munitions furent durcies en 1995 et la nouvelle loi prit effet le 6 décembre de la même année.

A 17 heures 10, les premiers coups de feu éclatèrent en salle C-230. Les secours arrivèrent 25 minutes après le début du massacre. Il était déjà trop tard pour treize étudiantes et une secrétaire (Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik Widajewicz). La tragédie souleva la question du contrôle des armes au Canada. Les conditions d'acquisition des armes et d'achat des munitions furent durcies en 1995 et la nouvelle loi prit effet le 6 décembre de la même année. Valéry Fabrikant, un professeur d'origine russe au comportement paranoïaque, abattit quatre de ses collègues de l'université Concordia de Montréal en 1992 (© Radio Canada).

Valéry Fabrikant, un professeur d'origine russe au comportement paranoïaque, abattit quatre de ses collègues de l'université Concordia de Montréal en 1992 (© Radio Canada). Denis Lortie, caporal de l'armée canadienne, tua 3 personnes à l'assemblée nationale du Québec en 1984 (© canadian Press).

Denis Lortie, caporal de l'armée canadienne, tua 3 personnes à l'assemblée nationale du Québec en 1984 (© canadian Press).

Kimveer Gill (paradant ci-dessous sur sa page personnelle Internet), tua sans raison apparente Anastacia de Sousa (© The Post) une étudiante du Dawson College de Montréal, et blessa plusieurs autres personnes avant que la police ne parvienne à l'abattre.

Kimveer Gill (paradant ci-dessous sur sa page personnelle Internet), tua sans raison apparente Anastacia de Sousa (© The Post) une étudiante du Dawson College de Montréal, et blessa plusieurs autres personnes avant que la police ne parvienne à l'abattre.

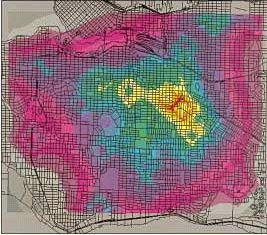

Exemple de carte de probabilité de présence maximale (ici en jaune et orange) d'un agresseur multirécidiviste à Vancouver établie à l'aide du logiciel de profilage géographique mis au point par le profileur Canadien Kim Rossmo (© Vancouver Police Department).

Exemple de carte de probabilité de présence maximale (ici en jaune et orange) d'un agresseur multirécidiviste à Vancouver établie à l'aide du logiciel de profilage géographique mis au point par le profileur Canadien Kim Rossmo (© Vancouver Police Department).

Serge Archambault tua sauvagement trois femmes au Québec en 1989 et 1992. Il fut à la fois confondu par la caméra de surveillance d'un distributeur de billets et par l'anthropologue américaine Kathy Reichs (© Marc Pigeon).

Serge Archambault tua sauvagement trois femmes au Québec en 1989 et 1992. Il fut à la fois confondu par la caméra de surveillance d'un distributeur de billets et par l'anthropologue américaine Kathy Reichs (© Marc Pigeon). Kenneth Ford, le "Barbebleue du Québec", tua successivement ses quatre compagnes enceintes parce qu'il refusait sa paternité (© Allô-Police).