Deux semaines plus tard, Peter Woodcock et un autre malade, du nom de Dennis Kerr, bénéficièrent d'une permission de sortie. Leur accompagnateur n'était autre que Bruce Hamill, un ancien pensionnaire de l'unité psychiatrique de haute sécurité d'Oak Ridge, qui avait été autrefois interné pour meurtre. De par une loi absurde mais néanmoins en vigueur, il était considéré depuis comme un citoyen au-dessus de tout soupçon parce qu'apparemment guéri de sa psychose. Les autorités médicales avaient diagnostiqué une amélioration de l'état mental de Peter Woodcock, une évolution suffisamment positive pour envisager une sortie dans le monde extérieur… Les évènements allaient se charger de prouver le contraire…

Démence et ultra violence

Tous les ans au mois d'août a lieu un évènement attendu par tous les habitants du "Grand Toronto" [carte] : la Canadian National Exhibition (CNE) qui regroupe aussi bien des expositions dans de gigantesques halls couverts, que diverses activités de plein air dont une immense fête foraine sur le vaste parvis. La CNE fait partie intégrante de la culture canadienne et sa réputation a depuis longtemps traversé les frontières. Le parc des expositions se situe à l'ouest du centre-ville, en bordure du lac Ontario, à l'écart des zones construites, et lorsque le jeune Wayne Malette s'aventure le 16 septembre 1956 sur le chantier déserté de l'exposition, il ignore qu'il va au-devant d'un destin tragique. Originaire de l'est de l'Ontario, il est venu avec ses parents rendre visite à sa grand-mère qui habite sur Empress Street, non loin de la CNE. Les alentours sont déserts à l'exception d'une boutique de pop-corn et d'une échoppe qui vend de la barbe à papa. Il croise un adolescent à l'apparence calme qui divague sur une magnifique bicyclette, et lorsque celui-ci l'attire à l'écart, il ne se méfie guère, ignorant que le garçon âgé de 17 ans, n'en est pas à son premier viol. Cette fois, les choses iront plus loin sans qu'on sache vraiment ce qui a poussé Peter Woodcock à tuer. La police enquêtera en vain sur la mort du petit garçon de 7 ans, ne trouvant aucun élément décisif pour orienter ses recherches. En fait, le petit Wayne fut découvert peu de temps après le meurtre : il avait encore les joues roses et des larmes sur son visage. Il avait été visiblement déshabillé et abusé sexuellement, et son corps portait de nombreuses marques de coups, mais aucun indice ne permit à l'enquête d'avancer.

Le 19 janvier 1957, le corps de la petite Carole Voyce, âgée de 4 ans, fut retrouvé dans le ravin de Rosedale, mais cette fois-ci, les enquêteurs eurent plus de chance. Carole jouait en effet avec son ami Johnny Auld, devant le domicile de celui-ci sur Danforth Avenue, lorsqu'elle avait été abordée par un jeune homme juché sur une bicyclette rutilante qui leur avait proposé de les emmener en promenade. L'individu avait choisi Carole pour un "premier tour" en vélo. Cette année-là, l'hiver relativement clément et peu enneigé autorisait encore les sorties à bicyclette, et nul ne s'était étonné de voir passer un adolescent avec une petite fille sur le porte-bagages. Pourtant, une femme devait se souvenir plus tard avoir aperçu le jeune homme en compagnie de la victime. De même, le jeune Johnny Auld avait pu donner une description du meurtrier suffisamment précise pour que la police établisse un portrait robot.

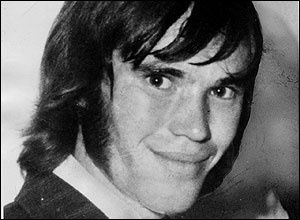

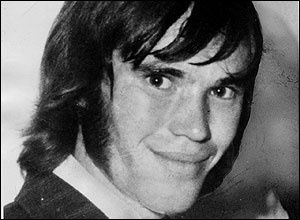

Peter Woodcock, lors de sa comparution en cour en 1957, alors qu'il est accusé du meurtre de trois jeunes enfants qu'il a rencontrés au hasard de ses ballades à vélo (© Toronto Telegram/Ottawa Sun).

Peter Woodcock, lors de sa comparution en cour en 1957, alors qu'il est accusé du meurtre de trois jeunes enfants qu'il a rencontrés au hasard de ses ballades à vélo (© Toronto Telegram/Ottawa Sun).

Les policiers appréhendèrent Peter Woodcock dans son lycée. Le jeune homme, connu pourtant honorablement par les agents de police de son quartier, ne passait guère inaperçu avec sa bicyclette voyante. On l'interrogea à propos des deux meurtres et aussi au sujet d'un troisième, celui du jeune Garry Morris pour lequel un autre adolescent avait été inculpé. Bien qu'il ait nié être l'auteur de ce dernier forfait qu'on pouvait aussi attribuer à un "imitateur", les policiers se rendirent compte qu'ils avaient mis la main au collet d'un véritable "prédateur sexuel" qui avait violé plusieurs autres enfants. L'expertise psychiatrique conclut que Peter Woodcock était un individu psychotique ultra violent animé par des pulsions sexuelles déviantes et incontrôlées. En avril 1957, il fut donc déclaré aliéné et interné à Oak Ridge, l'hôpital psychiatrique de sécurité maximale de Penetanguishene (Ontario), pour y recevoir une thérapie appropriée.

Le journaliste Mark Bourrie, qui a tissé avec Peter Woodcock des liens multiples au cours de ses nombreuses visites à Oak Ridge, est certainement l'un de ceux qui connaissent le mieux le tueur. Dans son livre "By Reason of Insanity", il décrit avec précision l'état d'esprit de Woodcock et dissèque méticuleusement ses fantasmes, cherchant à en découvrir les racines dans le trou noir de ses premières années d'existence. Il y explique notamment que cet homme, qui se comportait de façon presque normale, avait fini par inspirer aux médecins qui le suivaient une fausse impression d'amélioration de son état psychologique, alors même que sa démence n'était qu'enfouie sous ses apparences de détenu modèle, cachée par ses extravagances qui exaspéraient plus qu'elles n'inquiétaient.

Une mauvaise herbe dans un jardin bien entretenu

De la naissance de Peter Woodcock le 5 mars 1939 à Toronto, on ne sait pas grand-chose. Sa mère, Wanita Woodcock était, selon les sources, une ouvrière de 17 ans ou une prostituée de 19 ans. Récupéré par les travailleurs sociaux de la Children's Aid Society, il fut élevé en foyer d'accueil par Frank et Susan Maynards, des gens aisés qui avaient un fils, George, de 10 ans l'aîné de Peter. Les deux enfants n'eurent que peu de relations et, lorsque Peter commença de développer ses curieux fantasmes, George était déjà parti à l'université.

Susan Maynards, que Peter décrira plus tard comme un tyran, était sans aucun doute une femme autoritaire, mais elle était aussi dotée d'une grande patience. Peter était en effet un enfant difficile, qui pleurait dès qu'un étranger s'approchait de lui, et dont les progrès étaient laborieux. Pourtant, peu à peu, les choses s'améliorèrent, bien que Peter ait vécu une enfance solitaire : rares, en effet, étaient ceux qui voulaient jouer avec ce garçon atypique qui était plutôt la cible de railleries et de petites vexations de la part de ses camarades. Cette mise à l'écart devait amener Peter Woodcock à occuper ses moments de solitude avec son propre monde à lui, un univers fait de rêves d'enfants et de fantasmes plus étranges. Ainsi, sa passion obsessionnelle pour les tramways, qui circulaient dans le centre-ville de Toronto dans les années cinquante, est révélatrice de sa personnalité, et suggère le besoin d'une vie bien réglée, sans surprise, à l'écart du tumulte, une existence qu'il devait trouver plus tard à Oak Ridge. Il adorait aussi tout ce qui avait rapport avec l'armée et s'inscrivit aux Sea Cadets où, à 14 ans, il montait la garde, baïonnette au canon. Tout cela, pourtant, n'était guère significatif d'une pathologie manifeste et, bien au contraire, Peter Woodcock avait d'assez bons résultats à l'école même s'il peinait en mathématiques.

Plus Peter devenait bizarre et plus sa mère d'accueil se faisait protectrice, l'isolant involontairement dans ses rêveries, ce monde dont il était le maître absolu et qui se substituait au réel. Au moment de l'adolescence, ces fantasmes allaient se teinter d'un désir sexuel irrépressible et de fantasmes morbides. Ainsi, à 13 ans, il avait été surpris alors qu'il allait avoir un rapport sexuel avec une jeune fille de un an sa cadette qui allait devenir son unique relation féminine. Une autre fois, Susan Maynards retrouva le cadavre de son canari disposé sur le piano, entouré de chandelles comme pour une veillée mortuaire. Peter commença de fuguer, soit parce qu'il voulait suivre les tramways, soit pour échapper aux autres enfants. Au cours de divers séjour en centres de loisirs, il prit conscience de son attirance pour les garçons. Au-delà de l'aspect purement sexuel, il aimait jouer avec les enfants plus jeunes qu'il pouvait diriger.

Portrait-robot de l'adolescent qui tua deux jeunes enfants en 1957 à Toronto. Publiée par le Toronto Telegram, l'image contribua à l'arrestation de Peter Woodcock (© Toronto Telegram).

C'est à l'âge de l'adolescence que Peter Woodcock commença ses longues promenades à bicyclette. Il pouvait ainsi parcourir quotidiennement de grandes distances, parfois 70 ou 80 kilomètres malgré son petit gabarit, et, comme on devait le découvrir par la suite, ces promenades n'étaient pas toujours innocentes. L'adolescent était en effet de plus en plus intéressé par l'anatomie de ses semblables, et ses rêves plongeaient toujours davantage dans une morbidité sanglante. Dans son esprit, le mariage d'Eros et de Thanatos, le sexe et la mort, était déjà consommé.

Apprendre à manipuler le système

L'homme à l'allure inoffensive, avec sa myopie prononcée à peine corrigée par des verres énormes, passa ainsi 34 années de sa vie dans cet hôpital psychiatrique de haute sécurité où se concentrait une incroyable faune de tueurs psychopathes tels que Cecil Gillis ou Joe Fredericks. Il y rencontra aussi sans doute des individus tels que Christian Magee et Russell Johnson qui n'avaient guère à lui envier en matière de perversité.

Christian Herbert Magee avait 27 ans lorsqu'il assassinat Susan Lynn près de Strathroy, dans le sud de l'Ontario, le 15 juin 1976. La jeune fille de 15 ans le connaissait de vue et c'est sans méfiance qu'elle accepta de monter dans son camion pour rentrer chez ses parents plutôt que d'attendre tranquillement son grand frère qui achevait son travail. Mal lui en prit puisque Magee la viola avant de la frapper de plusieurs coups de couteau dans la gorge et dans le dos. Il l'acheva en l'étranglant avec la petite robe décolletée qu'elle portait ce jour-là et se débarrassa de son corps en le jetant dans le sous-sol d'une ferme abandonnée. Arrêté le lendemain, Magee avoua le viol et le meurtre. L'autopsie révéla également une lacération de 20 cm au-dessus du vagin de la victime, ce qui suggérait qu'en plus d'être un violeur et un meurtrier, l'homme était aussi un sadique sexuel. L'enquête permit de découvrir qu'il était aussi l'assassin de Judith Barksey, qu'il avait poignardée alors qu'elle sortait d'une pizzeria de Strathroy, le 2 mars 1974, ainsi que de Louise Patricia Jenner de Mount Brydges le 20 octobre 1975, étranglée avec un lacet dans sa propre cuisine. Les deux jeunes femmes de 19 ans avaient été agressées et violées de manières identiques et le modus operandi n'était pas sans rappeler l'attaque dont avait été victime une femme de Strathroy attaquée dans un parc à la tombée de la nuit le 20 juin 1975. Cette fois-ci, la victime avait survécu et avait décrit les sévices sexuels que Magee faisait subir post-mortem à ses victimes. De plus, elle avait clairement vu son agresseur et témoigna contre lui à son premier procès en octobre 1977. Lors de la seconde procédure en 1980, Magee dut répondre, entre autres, du viol d'une adolescente de 14 ans qui faisait de la randonnée et de l'agression d'une autre jeune fille. Sans surprise, le jury déclara le "fou au poignard" irresponsable et la Cour ordonna son internement psychiatrique à Oak Ridge où il est toujours confiné.

Christian Herbert Magee avait 27 ans lorsqu'il assassinat Susan Lynn près de Strathroy, dans le sud de l'Ontario, le 15 juin 1976. La jeune fille de 15 ans le connaissait de vue et c'est sans méfiance qu'elle accepta de monter dans son camion pour rentrer chez ses parents plutôt que d'attendre tranquillement son grand frère qui achevait son travail. Mal lui en prit puisque Magee la viola avant de la frapper de plusieurs coups de couteau dans la gorge et dans le dos. Il l'acheva en l'étranglant avec la petite robe décolletée qu'elle portait ce jour-là et se débarrassa de son corps en le jetant dans le sous-sol d'une ferme abandonnée. Arrêté le lendemain, Magee avoua le viol et le meurtre. L'autopsie révéla également une lacération de 20 cm au-dessus du vagin de la victime, ce qui suggérait qu'en plus d'être un violeur et un meurtrier, l'homme était aussi un sadique sexuel. L'enquête permit de découvrir qu'il était aussi l'assassin de Judith Barksey, qu'il avait poignardée alors qu'elle sortait d'une pizzeria de Strathroy, le 2 mars 1974, ainsi que de Louise Patricia Jenner de Mount Brydges le 20 octobre 1975, étranglée avec un lacet dans sa propre cuisine. Les deux jeunes femmes de 19 ans avaient été agressées et violées de manières identiques et le modus operandi n'était pas sans rappeler l'attaque dont avait été victime une femme de Strathroy attaquée dans un parc à la tombée de la nuit le 20 juin 1975. Cette fois-ci, la victime avait survécu et avait décrit les sévices sexuels que Magee faisait subir post-mortem à ses victimes. De plus, elle avait clairement vu son agresseur et témoigna contre lui à son premier procès en octobre 1977. Lors de la seconde procédure en 1980, Magee dut répondre, entre autres, du viol d'une adolescente de 14 ans qui faisait de la randonnée et de l'agression d'une autre jeune fille. Sans surprise, le jury déclara le "fou au poignard" irresponsable et la Cour ordonna son internement psychiatrique à Oak Ridge où il est toujours confiné.

Russell Johnson, "l'étrangleur des chambres", fait également partie des pensionnaires de la division de haute sécurité de Penetanguishene depuis 30 ans. En 1978, il fut déclaré interné après avoir été convaincu de l'assassinat de trois femmes et avoir avoué sept autres meurtres et dix-sept agressions. Ouvrier le jour et videur la nuit, il sélectionnait des victimes qu'il suivait jusqu'à leur domicile et n'hésitait pas à escalader des façades de 13 étages pour pénétrer dans leur chambre. Il pouvait les regarder dormir pendant des heures avant de les violer et de les étrangler.

Russell Johnson, "l'étrangleur des chambres", fait également partie des pensionnaires de la division de haute sécurité de Penetanguishene depuis 30 ans. En 1978, il fut déclaré interné après avoir été convaincu de l'assassinat de trois femmes et avoir avoué sept autres meurtres et dix-sept agressions. Ouvrier le jour et videur la nuit, il sélectionnait des victimes qu'il suivait jusqu'à leur domicile et n'hésitait pas à escalader des façades de 13 étages pour pénétrer dans leur chambre. Il pouvait les regarder dormir pendant des heures avant de les violer et de les étrangler.

Ainsi, à Oak Ridge, des individus psychotiques se croisaient dans le cadre plutôt surprenant d'une thérapie tout à fait expérimentale. Il est difficile de savoir si, comme Peter Woodcock le dira plus tard, "les traitements furent pires que le mal", mais il est certain que la politique de suivi des internés à Oak Ridge était quelque peu "approximative". Ainsi, on essayait sur les malades des thérapies à base de LSD ou d'alcool, en plus de tout l'arsenal plus conventionnel offert par la pharmacopée hospitalière. Mais plus encore que les drogues, l'ambiance générale de l'établissement était pour le moins singulière, en particulier au cours des décennie 70 et 80.

Le gouvernement ontarien, qui engloutissait des fortunes dans ce type d'établissement psychiatrique, voulait des résultats tangibles. Il était alors "politiquement correct" de vouloir à tout prix guérir des psychopathes, quels que soient les moyens à utiliser, et de les relâcher une fois que la preuve de leur guérison était faite. Pour cela, on pensait que les malades n'avaient pas conscience de leur état et qu'il fallait leur ouvrir les yeux en les plaçant dans un contexte qui leur inspirerait confiance. Ainsi, dans la grande mouvance de l'autogestion, la direction d'Oak Ridge autorisa la création de commissions de malades statuant elles-mêmes sur les nouveaux cas. La "Communauté Thérapeutique" ajustait les traitements et soumettait les patients à des thérapies individuelles et de groupes. Peter Woodcock s'intégra particulièrement bien dans ce système de société quasi secrète où il pouvait manipuler à loisir. Ses propres résultats semblaient encourageants.

Parmi les différentes cérémonies initiatiques, celle du changement de patronyme pouvait sembler superficielle, mais elle n'en était pas moins significative. Peter Woodcock choisit donc de s'appeler désormais David Michael Krueger. On a beaucoup épilogué sur la signification du nom que choisit Woodcock. Certains prétendirent qu'il faisait référence à Freddy Krueger, le tueur en série des films de Jack Sholder, d'autres, que c'était un hommage à un général SS. Il semble bien que ce choix ait en fait relevé du plus pur hasard puisque qu'il était antérieur à la sortie de "Freddy" et qu'il n'y ait jamais eu de général SS du nom de Krueger. Au contraire, un général Walter Krueger commandait les forces américaines dans les Philippines, mais on a aucune certitude que Woodcock ait voulu l'honorer. Il est en tout cas certain que ce changement de nom n'avait en rien modifié la personnalité de Woodcock. Il n'était pas, de loin, le malade le plus difficile d'Oak Ridge, mais certainement l'un des plus pervers. Son état psychiatrique ne s'était pas amélioré, bien au contraire. Au contact des médecins et des surveillants, Woodcock avait appris à se comporter calmement et à réfréner ses pulsions, donnant l'impression d'un malade répondant positivement aux traitements. Son activité homosexuelle semblait normale pour un établissement de cette nature, et il semblait avoir pris conscience du mal qu'il avait fait, à tel point que les autorités commencèrent à songer à sa réinsertion et décidèrent de le transférer vers l'Hôpital de moyenne sécurité de Brockville, sur les bords du fleuve Saint-Laurent.

La politique de l'hôpital psychiatrique de Brockville était, on s'en doute, beaucoup plus souple que celle des établissements de haute sécurité comme Oak Ridge, mais si elle convenait à des malades mentaux classiques, elle n'était pas du tout adaptée aux tueurs psychopathe. Ainsi, on accordait des droits de sortie aux internés ayant démontré de réels progrès dans leur comportement et ce, quels que soient les actes qu'ils avaient commis antérieurement. Bien entendu, une certaine "ancienneté" était nécessaire, condition que remplissait parfaitement Woodcock. Comme il ne s'était pas rendu coupable de violences et d'agressions de type sexuel depuis bien longtemps (du moins "officiellement"), on pouvait estimer qu'il ne représentait plus un réel danger pour autrui. Les premières sorties au cinéma et à la cafétéria nécessitaient l'accompagnement par des membres du personnel hospitalier qui pouvaient évaluer le degré de réinsertion des patients. Woodcock fut donc autorisé à aller au cinéma avec quelques-uns de ses condisciples. Le hasard voulut qu'on y ait programmé "Le silence des agneaux". « Je me suis comparé à Hannibal Lecter, devait expliquer Peter Woodcock au journaliste Mark Bourrie. Je peux dire de quelle mauvaise manière il a été traité ».

Il est difficile d'évaluer à quel point ce film marqua l'imagination de Peter Woodcock et stimula ses fantasmes. Il ne laissa paraître aucun signe de changement dans son comportement, mais la boîte de Pandore était à nouveau ouverte.

Rencontre du troisième type

Peter Woodcock ne détestait pas la vie bien réglée de l'hôpital psychiatrique. Contrairement à de nombreux malades, il n'avait fait aucune tentative de fuite et trouvait parfaitement son compte dans la "Communauté Thérapeutique". Il recherchait même les huis clos, les sociétés secrètes, où il pouvait manipuler à loisir ses semblables. Gang, confrérie, garde prétorienne… Toutes les appellations étaient bonnes pourvu qu'elles permettent à Woodcock de présider, dans l'ombre, à la destinée d'un groupe comme il aurait voulu régir le réseau de tramways de sa jeunesse à Toronto. Il promettait de menus avantages ou des destinées glorieuses à ceux qui le rejoindraient, et inventait des cérémonies initiatiques qui mêlaient homosexualité et mysticisme. C'est ainsi qu'il côtoya Dennis Kerr, sa future victime, et Bruce Hamill, l'exécuteur de ses noirs desseins.

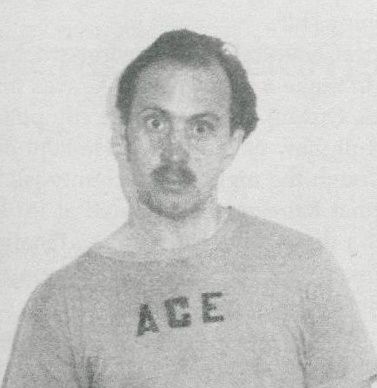

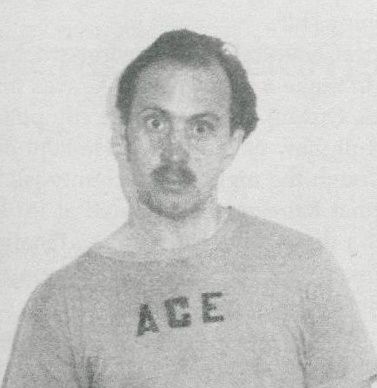

Bruce Hamil, un garde de la cour de justice d'Ottawa, devait escorter Peter Woodcock lors de sa première sortie libre en 35 ans de détention. On le retrouva drogué, endormi dans un duvet, non loin du cadavre de Dennis Kerr, un autre malade dont il avait accepté la responsabilité. Nul ne s'était alors inquiété du lourd passé psychiatrique du chaperon… (© Ottawa Sun). A vrai dire, Dennis Kerr n'était pas un ange. C'était un individu violent qui avait déjà passé la moitié de son existence derrière les barreaux. Drogué, il avait blessé à coups de couteau une vieille dame pour la dévaliser, mais il se considérait comme un marginal, un réfractaire, et se montrait extrêmement critique à propos des méthodes employées à Oak Ridge. Cette attaque en règle contre l'institution, où Woodcock avait assis un certain pouvoir, allait justifier son exécution.

Bruce Hamill et Peter Woodcock s'étaient également rencontrés au centre de sécurité maximale. Hamill y était alors traité pour avoir tué la voisine de la famille qui, il en était persuadé, harcelait sa mère. Cet enfant surprotégé avait un comportement impulsif et violent que l'on attribuait à l'atrophie de son lobe temporal droit. Déclaré irresponsable, il avait été traité à Oak Ridge de 1978 à 1980 avant d'être envoyé à Brockville puis relâché en 1983. Il avait été gracié par le Lieutenant-Gouverneur, tant et si bien que sa condamnation avait été effacée de son casier judiciaire ! Il s'était même marié, malgré ses préférences homosexuelles, et occupait un emploi de garde à la cour de justice d'Ottawa. A 31 ans, Bruce Waldemar Charles Hamill était donc un homme neuf, et rien ne s'opposait à ce qu'il escorte un patient de l'hôpital de Brockville à l'occasion de l'une de ses sorties.

Nul ne fut surpris de la demande de Woodcock pour une permission d'une journée en compagnie de Bruce Hamill et de Dennis Kerr. Personne ne se formalisa non plus du fait que Woodcock et Hamill avaient été amants et qu'en dépit des lois, ce dernier était une bien piètre garantie du fait de son passé psychiatrique. En fait, la mise à mort de Kerr était soigneusement planifiée et Hamill avait tout prévu. Alors qu'ils s'étaient installés dans un petit bois, non loin de l'hôpital, Hamill agressa et tua Dennis Kerr avec une hachette. Il le frappa avec tant de sauvagerie qu'il lui détacha pratiquement la tête du reste du corps. Les deux tueurs s'aspergèrent avec le sang de leur victime et sodomisèrent le cadavre, puis Woodcock alla tout simplement se livrer au poste de police de Brockville. A leur arrivée sur les lieux du crime, les policiers trouvèrent les restes du malheureux Kerr auprès duquel gisait Bruce Hamill, drogué et endormi dans un sac de couchage. Woodcock déclara qu'il avait tué Kerr pour entendre le "râle de la mort". Il était satisfait de son expérience puisqu'il avait perçu le dernier souffle de la victime. La motivation première du crime ne se limitait certainement pas à cette cruelle expérimentation puisqu'une fois en cellule, le serial killer adopta un comportement beaucoup plus dément, se masturbant toute la nuit en revivant le crime. Bien évidemment, il fut de nouveau interné à Oak Ridge, sans espoir cette fois de ressortir à l'air libre.

Le meurtre sauvage de Dennis Kerr sema un vent de panique dans la population, d'autant plus que ce n'était pas la première agression perpétrée par un malade. Ainsi, quelque temps auparavant, Paul Delorme, un attardé mental de 37 ans, avait attaqué une petite fille dans les toilettes d'un magasin Tim Horton's. En 1988, Paul Cecil Gillis et Robert Abel, deux meurtriers multirécidivistes traités à l'hôpital psychiatrique de St-Thomas en Ontario, obtinrent une permission de sortie : ils en profitèrent pour enlever et violer une jeune fille de 14 ans avant de la jeter du haut d'un pont. Par miracle, la victime survécut. Cette fois-ci pourtant, les choses étaient allées bien au-delà d'une simple attaque spontanée, et les conditions de l'assassinat de Dennis Kerr allaient soulever des questions très embarrassantes, aussi bien sur les méthodes utilisées à Oak Ridge que sur le fonctionnement de l'hôpital psychiatrique de Brockville.

Une psychiatrie inadaptée

L'utilisation expérimentale mais néanmoins généralisée de la scopolamine, de l'amytal de sodium, du "speed", du LSD et de l'alcool chez les patients psychotiques (substances qui n'avaient pas fait préalablement l'objet d'une évaluation sérieuse en psychiatrie) ne donna que fort peu de résultats encourageants. Les tranquillisants classiques étaient au contraire peu employés, notamment dans le cadre de la "Communauté Thérapeutique" qui visait à faire prendre conscience à chacun de la perversion qui avait jusque-là motivé chacun de ses actes. Cette découverte des émotions devait être la première étape vers un retour vers la vie normale et une clé pour la réinsertion. La "Communauté Thérapeutique" se basait donc sur l'assertion qu'un serial killer peut être guéri par la psychiatrie, indépendamment de toute castration chimique ou chirurgicale. Les tranquillisants étaient alors totalement bannis puisque la découverte d'une vie émotionnelle ne pouvait s'en accommoder.

Le système de la "Communauté Thérapeutique" était sans doute biaisé dans ses principes fondateurs, mais il n'en était pas moins d'un grand intérêt pour Peter Woodcock qui en profita au maximum : il devint ainsi David Michael Krueger, "socialisable et leader manipulateur" selon l'expression même de Mark Bourrie. En dehors d'une réelle surveillance des autorités hospitalière, Woodcock trouvait un excellent terrain pour fonder ses sociétés secrètes et appréciait le programme MAP, la face punitive de la "Communauté Thérapeutique" qui pouvait conduire à isoler un patient peu réceptif ou rétif, parfois pour de longues périodes, où à le jeter en pâture à ses compagnons. Ces méthodes, on s'en doute, amplifiaient au contraire l'agressivité des malades, même s'ils devaient cacher leurs sentiments. Woodcock apprit ainsi à mentir, à simuler, et il ne fait nul doute que cet apprentissage l'aida par la suite à manipuler Bruce Hamill. Les changements à la tête de l'hôpital signèrent la mort de la "Communauté Thérapeutique", mais le mal était fait. Krueger avait si bien appris à simuler la guérison et à refreiner ses pulsions, qu'il leurra la commission de spécialistes : des quatre psychiatres, trois se déclarèrent favorables à son transfert vers Brockville. On demanda cependant une castration chimique pour Peter Woodcock, traitement qu'il ne reçut jamais. Il fut donc envoyé en institut psychiatrique de moyenne sécurité "dans l'état".

Brockville n'était guère conçu pour recevoir des psychopathes, même si ceux-ci avaient enduré des années d'internement. Son système d'évaluation des progrès ne tenait pas compte non plus de la capacité des serial killers à manipuler leurs semblables, y compris le personnel encadrant. Aveuglées par les subtilités de la loi qui faisait de Bruce Hamill un accompagnateur digne de confiance, les autorités donnèrent leur feu vert pour la sortie de Peter Woodcock. Notons au passage que même les sorties "accompagnées" par des infirmiers ne s'embarrassaient pas toujours de conditions optimales de sécurité. Ainsi, les malades étaient-ils conduits au cinéma ou au snack-bar, mais souvent, le personnel encadrant se contentait d'attendre à l'extérieur sans véritablement s'inquiéter du comportement de leurs protégés. Bien évidemment, les cinq mille résidents de la petite municipalité de Brockville se mobilisèrent, mais chacun se retrancha derrière ses mandats et rien ne changea dans la manière d'évaluer l'état mental des patients. Finalement, l'hôpital de Brockville fut fermé au cours d'une restructuration.

Curieusement, l'affaire Woodcock eut des conséquences inattendues et très négatives. La restructuration qui suivit entraina une fermeture massive des asiles et l'Ontario est à présent très déficitaire en services psychiatriques. De ce fait, nombre de malades se retrouvent dans des systèmes pénitentiaires classiques parfaitement inadaptés. Sans traitement, sans suivi réel, beaucoup se retrouvent dans les rues, jusqu'à commettre l'irréparable.

Fort heureusement, depuis l'affaire Krueger, les autorités sont très réticentes à laisser sortir un violeur et tueur en série, même si son état s'est apparemment amélioré, et des êtres psychotiques tels que Christian Magee ont peu de chance de se retrouver dehors. Ainsi, bien qu'il ait été un malade modèle, soit devenu un Chrétien fervent et ait pris conscience de l'horreur de ses crimes, les trois juges qui examinaient en 2006 la demande de transfert de Magee vers un établissement à sécurité moyenne ont estimé qu'il présentait un risque pour la société. En effet, en plus de présenter des troubles de la personnalité, il souffre de plusieurs paraphilies (des déviances sexuelles dont la satisfaction est indispensable à son excitation). Ainsi, le docteur Philipp Klassen écrivait en 2004 : "Les fantasmes de ce monsieur comprennent la torture, le démembrement, le canibalisme et sont compatibles avec son comportement de sadique sexuel et ses activités sexuelles post-mortem". Cette évaluation laissait bien peu de place aux déclarations du tueur repenti qui déclarait : « Je ne pense pas être encore dangereux. J'ai beaucoup appris tout au long de ces années, je suis arrivé à comprendre mes problèmes et à les gérer ».

Il est également peu probable que Peter Woodcock alias David Krueger guérisse un jour, même lorsque l'âge aura calmé ses pulsions sexuelles encore très vivaces. Il a pourtant pleinement conscience de ses actes et de leur monstruosité, mais, comme la plupart des tueurs psychopathes, cet aspect ne le dérange pas le moins du monde. Il ne cherche plus à fuir le monde de la psychiatrie où il a fait sa place. Il peut même faire preuve d'un certain "humour" à ce propos. Ainsi, alors qu'il discutait avec le journaliste Mark Bourrie, Peter Woodcock vint à aborder le problème des espaces verts qui se raréfiaient à Toronto. « Les enfants ont besoin d'un endroit pour jouer ! » conclut-il. Puis il ajouta sur le ton de la boutade : « Les prédateurs ont aussi besoin d'un endroit pour jouer »…

[Carte]

Bibliographie :

• Mark Bourrie, By Reason of Insanity: The David Michael Krueger Story, Hounslow Press, 1997

• Peter Vronsky, Serial Killers: The Method and Madness of Monsters, The Berkley Publishing Group, 2004.

[Retour au sommaire] [continuer]  En juin 1991, Paul Kenneth Bernardo épousait Karla Leanne Homolka. Nul ne connaissait la véritable histoire du couple : de nombreux viols et déjà au moins 2 meurtres.

En juin 1991, Paul Kenneth Bernardo épousait Karla Leanne Homolka. Nul ne connaissait la véritable histoire du couple : de nombreux viols et déjà au moins 2 meurtres.

Christian Herbert Magee avait 27 ans lorsqu'il assassinat Susan Lynn près de Strathroy, dans le sud de l'Ontario, le 15 juin 1976. La jeune fille de 15 ans le connaissait de vue et c'est sans méfiance qu'elle accepta de monter dans son camion pour rentrer chez ses parents plutôt que d'attendre tranquillement son grand frère qui achevait son travail. Mal lui en prit puisque Magee la viola avant de la frapper de plusieurs coups de couteau dans la gorge et dans le dos. Il l'acheva en l'étranglant avec la petite robe décolletée qu'elle portait ce jour-là et se débarrassa de son corps en le jetant dans le sous-sol d'une ferme abandonnée. Arrêté le lendemain, Magee avoua le viol et le meurtre. L'autopsie révéla également une lacération de 20 cm au-dessus du vagin de la victime, ce qui suggérait qu'en plus d'être un violeur et un meurtrier, l'homme était aussi un sadique sexuel. L'enquête permit de découvrir qu'il était aussi l'assassin de Judith Barksey, qu'il avait poignardée alors qu'elle sortait d'une pizzeria de Strathroy, le 2 mars 1974, ainsi que de Louise Patricia Jenner de Mount Brydges le 20 octobre 1975, étranglée avec un lacet dans sa propre cuisine. Les deux jeunes femmes de 19 ans avaient été agressées et violées de manières identiques et le

Christian Herbert Magee avait 27 ans lorsqu'il assassinat Susan Lynn près de Strathroy, dans le sud de l'Ontario, le 15 juin 1976. La jeune fille de 15 ans le connaissait de vue et c'est sans méfiance qu'elle accepta de monter dans son camion pour rentrer chez ses parents plutôt que d'attendre tranquillement son grand frère qui achevait son travail. Mal lui en prit puisque Magee la viola avant de la frapper de plusieurs coups de couteau dans la gorge et dans le dos. Il l'acheva en l'étranglant avec la petite robe décolletée qu'elle portait ce jour-là et se débarrassa de son corps en le jetant dans le sous-sol d'une ferme abandonnée. Arrêté le lendemain, Magee avoua le viol et le meurtre. L'autopsie révéla également une lacération de 20 cm au-dessus du vagin de la victime, ce qui suggérait qu'en plus d'être un violeur et un meurtrier, l'homme était aussi un sadique sexuel. L'enquête permit de découvrir qu'il était aussi l'assassin de Judith Barksey, qu'il avait poignardée alors qu'elle sortait d'une pizzeria de Strathroy, le 2 mars 1974, ainsi que de Louise Patricia Jenner de Mount Brydges le 20 octobre 1975, étranglée avec un lacet dans sa propre cuisine. Les deux jeunes femmes de 19 ans avaient été agressées et violées de manières identiques et le Russell Johnson, "l'étrangleur des chambres", fait également partie des pensionnaires de la division de haute sécurité de Penetanguishene depuis 30 ans. En 1978, il fut déclaré interné après avoir été convaincu de l'assassinat de trois femmes et avoir avoué sept autres meurtres et dix-sept agressions. Ouvrier le jour et videur la nuit, il sélectionnait des victimes qu'il suivait jusqu'à leur domicile et n'hésitait pas à escalader des façades de 13 étages pour pénétrer dans leur chambre. Il pouvait les regarder dormir pendant des heures avant de les violer et de les étrangler.

Russell Johnson, "l'étrangleur des chambres", fait également partie des pensionnaires de la division de haute sécurité de Penetanguishene depuis 30 ans. En 1978, il fut déclaré interné après avoir été convaincu de l'assassinat de trois femmes et avoir avoué sept autres meurtres et dix-sept agressions. Ouvrier le jour et videur la nuit, il sélectionnait des victimes qu'il suivait jusqu'à leur domicile et n'hésitait pas à escalader des façades de 13 étages pour pénétrer dans leur chambre. Il pouvait les regarder dormir pendant des heures avant de les violer et de les étrangler.

Sommaire

Sommaire